–Я—А–Њ—Д–Ь–µ–і - –Ы–µ–Ї—В–Њ—А–Є–є

–Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–љ—Л–µ —З—В–µ–љ–Є—П –љ–∞ "–Я—А–Њ—Д–Љ–µ–і–Є–љ—Д–Њ". –Э.–°—Г—А–Ї–Њ–≤: " –Ф—А—Г–Ј—М—П –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞. –§—С–і–Њ—А –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є-–Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ–µ—Ж"

184

–Ф–†–£–Ч–ђ–ѓ –Я–£–®–Ъ–Ш–Э–Р

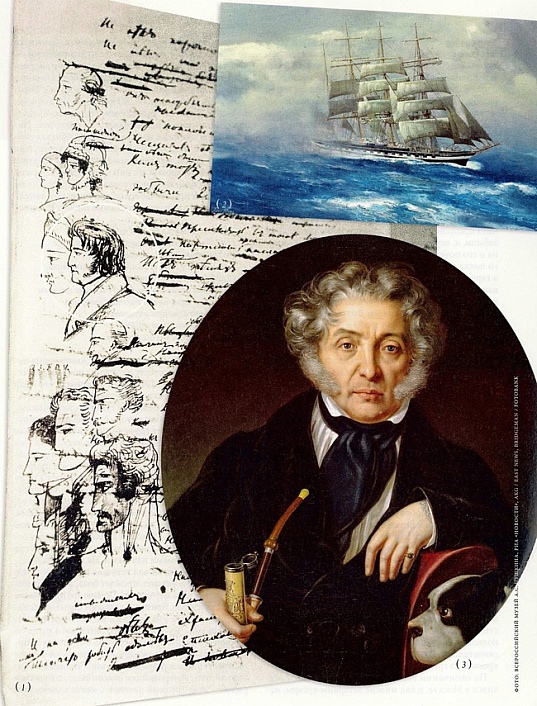

–§–µ–і–Њ—А –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є-–Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ–µ—Ж

¬Ђ–Я–Њ–і –±—Г—А–µ–є —А–Њ–Ї–∞ вАУ —В–≤–µ—А–і—Л–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М,

–Т –≤–Њ–ї–љ–µ–љ—М—П—Е —Б—В—А–∞—Б—В–Є вАУ –ї–µ–≥–Ї–Є–є –ї–Є—Б—В¬ї

–Ъ–љ—П–Ј—М –Я.–Р. –Т—П–Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є–є

–Я—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д–∞ —Б—В—А–Њ–Ї–Є, –Ї–∞–Ї –љ–µ–ї—М–Ј—П –ї—Г—З—И–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—О—В –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П. –Ю–љ–Є –Є –≤–Ј—П—В—Л –Є–Ј —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –µ–Љ—Г –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Т—П–Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є–Љ –≤ 1818 –≥–Њ–і—Г. –Я—Г—И–Ї–Є–љ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П —Г–Ї—А–∞—Б–Є—В—М –Є–Љ–Є –њ–Њ—Н–Љ—Г ¬Ђ–Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–є –њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї¬ї, –љ–Њ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤—И–Є—Б—М –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї–љ—П–Ј—О –Я–µ—В—А—Г, —З—В–Њ ¬Ђ–Ј–∞ /–µ–≥–Њ/ 4 —Б—В–Є—Е–∞ –Њ—В–і–∞–ї –±—Л 3 —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ—Н–Љ—Л¬ї.

–Ю –њ—А–Є—З–Є–љ–µ, –њ–Њ–±—Г–і–Є–≤—И–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З–∞ —Г–±—А–∞—В—М –і–∞–љ–љ—Л–є —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д –Є–Ј –±–µ–ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–ґ–µ –Ї –њ–µ—З–∞—В–Є –∞–≤—В–Њ–≥—А–∞—Д–∞ –њ–Њ—Н–Љ—Л, —А–µ—З—М –њ–Њ–є–і–µ—В –≤–њ–µ—А–µ–і–Є. –Ґ–∞–Ї –ґ–µ –Љ—Л –љ–µ —А–∞–Ј –µ—Й–µ –Њ–±—А–∞—В–Є–Љ—Б—П –і–∞–ї–µ–µ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ —Г–і–∞—З–љ–Њ–Љ—Г —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ–Љ—Г ¬Ђ–њ–Њ—А—В—А–µ—В—Г¬ї –§.–Ш. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ. –°–µ–є—З–∞—Б –ґ–µ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б—В–Є—Е–Є –Т—П–Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г, –њ–Њ–Є—Б—В–Є–љ–µ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–Љ—Г, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г, ¬Ђ–љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–µ¬ї XIX —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П.

–Т —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –≥—А–∞—Д–∞ –§–µ–і–Њ—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ, –њ—А–Њ–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –Љ–∞–≥–љ–Є—В–Њ–Љ –њ—А–Є—В—П–≥–Є–≤–∞–ї–∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Х–Љ—Г –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є—П –°–µ—А–≥–µ–є –Ь–∞—А–Є–љ, –Ф–µ–љ–Є—Б –Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Ы—М–≤–Њ–≤–Є—З –Я—Г—И–Ї–Є–љ, –Я–µ—В—А –Т—П–Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є–є.

–У—А–∞—Д –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ–µ—Ж –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –њ—А–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –У—А–Є–±–Њ–µ–і–Њ–≤–∞, –Ы–µ—А–Љ–Њ–љ—В–Њ–≤–∞, –Ы.–Э. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ (–њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П, –Ї—Б—В–∞—В–Є, –§–µ–і–Њ—А—Г –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З—Г –і–≤–Њ—О—А–Њ–і–љ—Л–Љ –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ). –Ы–µ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і—П–і—О ¬Ђ–љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–Љ, –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ¬ї.

–Х—Б—В—М –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —З–µ—А—В—Л —Н—В–Њ–≥–Њ ¬Ђ–љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞¬ї –Є —Г –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤.

–Я–Њ —Г–≤–µ—А–µ–љ–Є—О –љ–µ–±–µ–Ј—Л–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –§–∞–і–і–µ—П –Т–µ–љ–µ–і–Є–Ї—В–Њ–≤–Є—З–∞ –С—Г–ї–≥–∞—А–Є–љ–∞ –Њ –≥—А–∞—Д–µ –§.–Ш. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М —Ж–µ–ї—Г—О –Ї–љ–Є–≥—Г (–Є –Њ–љ–∞, —В–Њ—З–љ–µ–µ –Њ–љ–Є вАУ –Ї–љ–Є–≥–Є, —Г–ґ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л), –∞ –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞—В—М –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Ї–љ–Є–≥–Є —Б –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≥–µ—А–Њ—П, –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ –Є –Љ—Л –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г.

–§–µ–і–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 6 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1782 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ ¬Ђ–≤ –њ—А–Є—Е–Њ–і–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –•–∞—А–Є—В–Њ–љ–Є—П –≤ –Ю–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Є–Ї–∞—Е¬ї. –Ш —В—Г—В –≤ –і—Г—И–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–µ—А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ–≥–Њ –Ї –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З–∞ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ (–∞ —В–∞–Ї–Є—Е, –Љ—Л —Г–≤–µ—А–µ–љ—Л, –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ) —З—В–Њ-—В–Њ –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≤—Б–Ї–Њ–ї—Л—Е–љ–µ—В—Б—П: –≤–µ–і—М –∞–і—А–µ—Б-—В–Њ –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є! –Ш –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ - –≤–і–≤–Њ–є–љ–µ –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є.

–Э—Г, –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –Ј–і–µ—Б—М, –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј —Б–і–∞–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –≤–љ–∞–µ–Љ –і–Њ–Љ–Њ–≤ —Г—Б–∞–і—М–±—Л –±–Њ–≥–∞—В–µ–є—И–µ–≥–Њ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–ї—М–Љ–Њ–ґ–Є –Э.–С. –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤–∞ –≤ –С–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –•–∞—А–Є—В–Њ–љ—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—Г–ї–Ї–µ, –≤ 1801 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–ї–∞—Б—М —Б–µ–Љ—М—П –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Л—Е –Є –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–∞ –і–Њ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л 1803 –≥–Њ–і–∞. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –Є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –§–µ–і—П –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є, –Є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –°–∞—И–∞ –Я—Г—И–Ї–Є–љ —Б —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–µ–є, –њ—А–∞–≤–і–∞, –≤ –і–≤–∞ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П –±–µ–≥–∞–ї–Є –њ–Њ –Ю–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ –Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Љ, –Ї—Б—В–∞—В–Є, –Њ–±–∞ –Є–Љ–µ–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤–њ–Є—В–∞—В—М —П–Ј—Л–Ї ¬Ђ–Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—Б–≤–Є—А–µ–љ¬ї. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –µ–і–Є–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є —Г–Љ–µ–љ–Є–µ –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–∞ —Б–Њ—З–љ–Њ, –Љ–µ—В–Ї–Њ –Є –Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–∞—В—М –≤ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–µ —Б–≤–Њ—О –Љ—Л—Б–ї—М. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ, –Њ–±–Њ–Є—Е –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –≤–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –Њ–і–љ—Г –Є —В—Г –ґ–µ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –°–≤. –•–∞—А–Є—В–Њ–љ–Є—П –Ш—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–∞. –•—А–∞–Љ –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –µ—Й–µ –њ—А–Є —Ж–∞—А–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–µ –≤ 1654 вАУ–Љ, —Б–љ–µ—Б–µ–љ (–Ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О) –≤ 1935 –≥–Њ–і—Г.

–Ш, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, - —Б—О–і–∞ –ґ–µ, –≤ –Ю–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Г—О —Б–ї–Њ–±–Њ–і—Г, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–ї —Б–≤–Њ—О –Ґ–∞—В—М—П–љ—Г –Ы–∞—А–Є–љ—Г:

–Т —Б–µ–є —Г—В–Њ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Ї–µ

–Я—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В —З–∞—Б-–і—А—Г–≥–Њ–є, –Є –≤–Њ—В

–£ –•–∞—А–Є—В–Њ–љ—М—П –≤ –њ–µ—А–µ—Г–ї–Ї–µ

–Т–Њ–Ј–Њ–Ї –њ—А–µ–і –і–Њ–Љ–Њ–Љ —Г –≤–Њ—А–Њ—В

–Ю—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—ПвА¶

–Э–Њ –≤–µ—А–љ–µ–Љ—Б—П –Ї –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–∞ –љ–∞—И–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Ю—В—Ж–Њ–Љ –µ–≥–Њ –±—Л–ї –≥—А–∞—Д –Є–Ј –Њ–±–µ–і–љ–µ–≤—И–µ–≥–Њ –≥—А–∞—Д—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Ш–≤–∞–љ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–Є—З –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є (1748 вАУ 1818). –Ъ–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б—Л–љ–∞ –§–µ–і–Њ—А–∞ –Њ–љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –Ј–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –і–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Б—П –і–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–∞, –±—Г–і—Г—З–Є —Г–ґ–µ –њ—А–µ–і–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–∞ –≤ –Ъ–Њ–ї–Њ–≥—А–Є–≤–µ –Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–Њ–Љ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є.

–Ь–∞—В—М –§–µ–і–Њ—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Р–љ–љ–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ–∞ (1761 вАУ 1834) –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Є–Ј –љ–µ–Ј–љ–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–±–Њ–≥–∞—В–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Ь–∞–є–Ї–Њ–≤—Л—Е. –Ю—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –њ—А–Є—З–Є—Б–ї—П—О—В –Є—Е –Ї —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–∞–Љ, —З—В–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–µ–µ. –Э–Њ —З–µ–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї –њ–Њ—З—В–µ–љ–µ–љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Є–є —А–Њ–і –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –§–µ–і–Њ—А–∞, –∞ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Є –µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ, —В–∞–Ї —Н—В–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г —А–Њ–і—Г –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї —Б–≤—П—В–Њ–є –Э–Є–ї –°–Њ—А—Б–Ї–Є–є, ¬Ђ–њ–Њ —А–µ–Ї–ї—Г –Ь–∞–є–Ї–Њ–≤¬ї (1433 вАУ 1508).

–£ –Ш–≤–∞–љ–∞ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–Є—З–∞ –Є –Р–љ–љ—Л –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ—Л –Ґ–Њ–ї—Б—В—Л—Е –±—Л–ї–Њ —Б–µ–Љ–µ—А–Њ –і–µ—В–µ–є: —В—А–Є —Б—Л–љ–∞ (–§–µ–і–Њ—А, –Я–µ—В—А –Є –ѓ–љ—Г–∞—А–Є–є) –Є —З–µ—В—Л—А–µ –і–Њ—З–µ—А–Є (–Ь–∞—А–Є—П, –Т–µ—А–∞, –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞ –Є –Р–љ–љ–∞). –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –§–µ–і–Њ—А –±—Л–ї —Б—В–∞—А—И–Є–Љ —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ –≤ —Б–µ–Љ—М–µ, –Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ —Г–≥–Њ—В–Њ–≤–∞–љ–Њ —Б—Г–і—М–±–Њ–є —Б—В–∞—В—М ¬Ђ–њ—А–Є—В—З–µ–є –≤–Њ —П–Ј—Л—Ж–∞—Е¬ї —Г —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ—А–Њ–і–ї–Є—В—М —Б–≤–Њ—О –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М, —З—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –≤ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–∞—Е.

–Ы–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ —Б —А–∞–љ–љ–Є—Е –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –ї–µ—В –±—Л–ї–∞ –Њ–Ї—Г—В–∞–љ–∞ –≤–µ—А–µ–љ–Є—Ж–µ–є –ї–µ–≥–µ–љ–і –Є –Љ–Є—Д–Њ–≤. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –Њ –§–µ–і–Њ—А–µ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ, –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–µ–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л —Б—А–∞–Ј—Г —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤—Л–±–Њ—А, —З–µ–≥–Њ –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М—Б—П: –ї–µ–≥–µ–љ–і –Є–ї–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –£–≤—Л, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Њ–± —Н—В–Њ–є –љ–µ–Ј–∞—Г—А—П–і–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –Љ–µ–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ –±—Л —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М. –Ф–∞ –Є —З—В–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ? –Ь–µ–Љ—Г–∞—А—Л —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —А–∞–Ј–≤–µ –љ–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В.

–Э–Њ –µ—Б–ї–Є —В–∞–Ї, —В–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –§.–§. –Т–Є–≥–µ–ї—П, –љ–∞—И —О–љ—Л–є –≥—А–∞—Д —Г–ґ–µ –≤ –Њ—В—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–µ –ї—О–±–Є–ї –ї–Њ–≤–Є—В—М –Ї—А—Л—Б –Є –ї—П–≥—Г—И–µ–Ї, —А–∞–Ј—А–µ–Ј–∞—В—М –њ–µ—А–Њ—З–Є–љ–љ—Л–Љ –љ–Њ–ґ–Њ–Љ –Є–Љ –±—А—О—Е–Њ –Є ¬Ђ–њ–Њ —Ж–µ–ї—Л–Љ —З–∞—Б–∞–Љ —В–µ—И–Є—В—М—Б—П –Є—Е —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Љ—Г–Ї–Њ–є¬ї. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —В–∞–Ї–Є–µ ¬Ђ–њ–Є–Ї–∞–љ—В–љ—Л–µ¬ї –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—Б—В–Є –§–Є–ї–Є–њ–њ–∞ –§–Є–ї–Є–њ–њ–Њ–≤–Є—З–∞, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ј–ї–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ–Љ. –Э–Њ –љ–∞ –њ—Г—Б—В–Њ–Љ –ї–Є –Љ–µ—Б—В–µ –Њ–љ–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М вАУ –≤–Њ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б. –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –љ–Є—З—М–Є–Љ–Є –±–Њ–ї—М—И–µ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ–Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є –і–µ—В—Б–Ї–Њ-—О–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–∞—П –њ–Њ—А–∞ –§–µ–і–µ–љ—М–Ї–Є –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –љ–µ –Њ–Љ—А–∞—З–µ–љ–∞.

–Т –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –ї–µ—В –µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —В–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М, –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї–Є –њ–Њ–і–њ—А–∞–њ–Њ—А—Й–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –ї–µ–є–±-–≥–≤–∞—А–і–Є–Є –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Ї. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О —Б—В–µ–Ј—О вАУ –њ—Г—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —И–ї–Є –Є –Њ—В–µ—Ж, –Ш–≤–∞–љ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–Є—З, –Є –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Ї–Є, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –≥—А–∞—Д—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Я–µ—В—А –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–Є—З –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є, —Б–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ —О–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞—Д–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ, —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–µ–Љ–Њ–Љ –≤ —В—Г –њ–Њ—А—Г –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–µ. –£—Б–ї–Њ–≤–Є—П –≤ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ –±—Л–ї–Є, –Љ—П–≥–Ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, —Б–њ–∞—А—В–∞–љ—Б–Ї–Є–µ, –∞ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ вАУ —Г–ґ–∞—Б–љ—Л–µ. –Ъ–∞–Ї –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –±–∞—А–Њ–љ –Є –±—Г–і—Г—Й–Є–є –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В –Т. –Ш. –®—В–µ–є–љ–≥–µ–є–ї—М: ¬Ђ–°–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–і–µ—В –±—Л–ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –±–µ–і–љ–Њ–µ. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –±—Л–ї–Є –Њ–±–Њ—А–≤–∞–љ—Л –Є –±–Њ—Б—Л. –£—З–Є—В–µ–ї–Є –≤—Б–µ –Ї–Њ–є-–Ї–∞–Ї–Є–µ –±–µ–і–љ—П–Ї–Є –Є —З–∞—Б—В–Є—О –њ—М—П–љ–Є—Ж—Л, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Ї–∞–і–µ—В—Л –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Є—В–∞—В—М –Є–љ–Њ–≥–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞, –Ї—А–Њ–Љ–µ –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є—П. –Т —Г—З–µ–љ—М–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –Љ–µ—В–Њ–і—Л, —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ–ї–±–Є—В—М –Њ–і–љ—Г –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї—Г –њ–Њ –Х–≤–Ї–ї–Є–і—Г, –∞ –Њ —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Є–Ј—П—Й–љ—Л—Е –љ–∞—Г–Ї–∞—Е –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ –њ–Њ–Љ—Л—И–ї—П–ї–Є. –°–њ–Њ—Б–Њ–± –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –≤ –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–Љ —В–Є—А–∞–љ—Б—В–≤–µ. –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ—Л, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —Е–≤–∞—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –і—А—Г–≥ –њ–µ—А–µ–і –і—А—Г–≥–Њ–Љ, –Ї—В–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –±–µ—Б—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ–µ–µ –Є –±–µ–Ј–ґ–∞–ї–Њ—Б—В–љ–µ–µ —Б–µ—З–µ—В –Ї–∞–і–µ—ВвА¶¬ї.

¬ЂвА¶–Ф—А—Г–≥–Њ–є —А–Њ–і –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –±—Л–ї –њ—Г—Б—В–∞—П, —В.–µ. —В—О—А—М–Љ–∞, —Б–Љ—А–∞–і–љ–∞—П, –≥–љ—Г—Б–љ–∞—П, –≤–Њ–Ј–ї–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞, –≥–і–µ –≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —Г–ґ–∞—Б–љ—Л–µ –Ї—А—Л—Б—Л, –Є —В—Г–і–∞-—В–Њ –±–µ–Ј—А–∞—Б—Б—Г–і–љ—Л–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї–Є —О–љ–Њ—И–µ—Б—В–≤–∞ —Б–∞–ґ–∞–ї–Є –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—Г—В–Њ–Ї 12 вАУ –Є–ї–Є 13 вАУ –ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ —О–љ–Њ—И—Г –Є –Љ–Њ—А–Є–ї–Є –љ–∞ —Е–ї–µ–±–µ –Є –≤–Њ–і–µ¬ї.

–Я–Њ–і —Б—В–∞—В—М —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ –±—Л–ї–Є –Є –љ—А–∞–≤—Л, —Ж–∞—А—П—Й–Є–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є. –®—В–µ–є–љ–≥–µ–є–ї—М –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В: ¬Ђ–Ь–µ–ґ–і—Г –Ї–∞–і–µ—В–∞–Љ–Є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≥—А—Г–±–Њ—Б—В—М, —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –љ–Є–Ј–Ї–Є–µ –Є –љ–µ–≤–µ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –і–µ–ї–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А—Л, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–±–Є—В—М —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –Є–ї–Є —Г—З–Є—В–µ–ї—П, –њ–Є–ї–Є –≤–Є–љ–Њ, –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–ї–Є –Ј–∞ –љ–Є–Љ –≤ –Ї–∞–±–∞–Ї–Є –Ї–∞–і–µ—В –ґ–µвА¶¬ї. –Ш–ї–Є —В–∞–Љ –ґ–µ: ¬ЂвА¶–Љ—Г—З–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–µ–љ–∞–≤–Є–і–µ–ї–Є –Є –њ—А–µ–Ј–Є—А–∞–ї–Є –Є –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Є –≤—Л—Е–Њ–і–µ –Є–Ј –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤ –≤–µ—З–µ—А–љ–Є—Е, –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П—Б—М —В–µ–Љ–љ–Њ—В–Њ—О, –і–µ–ї–∞—В—М –Є–Љ –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –њ–∞–Ї–Њ—Б—В–Є¬ї.

–°—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –Љ–Њ—А–µ–њ–ї–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–є —Г—Б—Г–≥—Г–±–ї—П–ї–Њ –Є ¬Ђ–≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ –≥–∞—А–і–µ–Љ–∞—А–Є–љ–Њ–≤ –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б—В–∞—А—И–Є—Е –≤ –Ї–∞–Љ–µ—А–∞—Е –љ–∞–і –Ї–∞–і–µ—В–∞–Љ–Є¬ї –Є–ї–Є, –µ—Б–ї–Є –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М—Б—П –њ–Њ-—Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г, ¬Ђ–і–µ–і–Њ–≤—Й–Є–љ–∞¬ї. ¬Ђ–ѓ —Б–∞–Љ, - –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–Є—Б—В, - –±—Л–≤—И–Є –Ї–∞–і–µ—В–Њ–Љ, –њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї —Б—В–∞—А—И–µ–Љ—Г —Г–Љ—Л–≤–∞—В—М—Б—П, —Б–љ–Є–Љ–∞–ї —Б–∞–њ–Њ–≥–Є, —З–Є—Б—В–Є–ї –њ–ї–∞—В—М–µ, –њ–µ—А–µ—Б—В–Є–ї–∞–ї –њ–Њ—Б—В–µ–ї—М –Є –њ–Њ–Љ—Л–Ї–∞–ї—Б—П –љ–∞ –њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–∞—Е —Б –Ј–∞–њ–Є—Б–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –≤ –Ј–Є–Љ–љ—О—О –љ–Њ—З—М –±–Њ—Б–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ –≥–∞–ї–µ—А–µ–µ –±–µ–ґ–Є—И—М –Є –љ–µ –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–µ—И—М—Б—П. –С–Њ–ґ–µ –Є–Ј–±–∞–≤–Є –Њ—Б–ї—Г—И–∞—В—М—Б—П! вАУ –њ—А–Є–±—М—О—В –і–Њ –њ–Њ–ї—Г—Б–Љ–µ—А—В–ЄвА¶¬ї.

–Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Г—В–Њ—З–љ–Є—В—М, —З—В–Њ ¬Ђ—Б–њ–∞—А—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ¬ї —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–і–µ—В –Є —В–∞–Ї–Њ–µ –ґ–µ –Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ—Б—М –Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л II, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б, –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–µ. –° –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Я–∞–≤–ї–∞ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –і–µ–ї –Є –ґ–Є–Ј–љ—М –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –Љ–Њ—А–µ–њ–ї–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–є —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М. –Т–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ –љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ—Б—В—А–Њ–≤, –≤ –Ј–і–∞–љ–Є–µ, —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ, –У—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞. –Ш—Е –Њ–±–ї–∞—З–Є–ї–Є –≤ –љ–Њ–≤–µ–љ—М–Ї–Њ–µ –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ: ¬Ђ–Ј–µ–ї–µ–љ—Л–µ –і–≤—Г–±–Њ—А—В–љ—Л–µ –Љ—Г–љ–і–Є—А—Л –Є —И—В–∞–љ—Л, –Ј–Є–Љ–Њ—О –Њ–і–љ–Њ—Ж–≤–µ—В–љ—Л–µ —Б –Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–Љ, –ї–µ—В–Њ–Љ –±–µ–ї—Л–µ; –±–Њ—В—Д–Њ—А—В—Л, —В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Г—О —И–ї—П–њ—Г –Є –Ї–Њ—А—В–Є–Ї¬ї.

–¶–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї ¬Ђ–Њ—В–µ—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–∞–љ—П–ї—Б—П –Ј–∞–±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л–Љ–Є. –Я–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Є —З–∞—Б—В—Л –Є –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ—Л. –Ч–∞–±–Њ—В–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М –≥–ї–∞—Б–љ–∞—П, —А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П¬ї.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ—Б—П —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ –Ї–∞–і–µ—В –§–µ–і–Њ—А –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї –љ–∞—Б–ї–∞–і–Є—В—М—Б—П –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞–Љ–Є, –≤–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є ¬Ђ—А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ¬ї: –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –µ–≥–Њ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –љ–∞ ¬Ђ–Ї—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В—Б–Ї–Є–є¬ї –њ–µ—А–Є–Њ–і. –Ш, —Б—Г–і—П –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г, –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –Њ–љ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї: –≤ –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—П—А–љ–Њ–Љ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П –µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В—Б—П. –Т–Є–і–Є–Љ–Њ, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј ¬Ђ–Ї—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В—Б–Ї–Є–µ¬ї –њ–Њ—А—П–і–Ї–Є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –Є —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ —В–µ —З–µ—А—В—Л, —З—В–Њ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –і—А—Г–≥ –Є –њ—А–Є—П—В–µ–ї—М –µ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї –Ї–∞–Ї вАУ ¬Ђ–њ–Њ–і –±—Г—А–µ–є —А–Њ–Ї–∞ вАУ —В–≤–µ—А–і—Л–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М¬ї. –°–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –≥—А–∞—Д —Г–ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ –љ–Є –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —Б –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ–і—З–Є–љ—П—В—М—Б—П —З—М–Є–Љ-—В–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –Є –і–∞–ґ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ: –±—Г–і—М-—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Є–ї–Є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В, —З—В–Њ –Њ–љ –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ –Ј–∞ –Ї–∞–Ї–Є–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –њ—А–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Є –Є–ї–Є, –њ—А–µ–і—З—Г–≤—Б—В–≤—Г—П –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –Є—Б—Е–Њ–і, –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ. –Х–≥–Њ —О–љ–Њ–є –љ–µ–Њ–±—Г–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є –љ–∞—В—Г—А–µ —П–≤–љ–Њ –њ—А–µ—В–Є–ї–Њ —Б–ї–µ–њ–Њ–µ —З–Є–љ–Њ–њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–µ, —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ, –Њ—В—З–µ—В–љ–Њ—Б—В—М –Є —В.–њ.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ —А–∞—В–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –љ–∞—И –≥–µ—А–Њ–є –µ—Й–µ –љ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Є—Б–њ—Л—В–∞–ї —Б–µ–±—П (–Є–ї–Є —В–Њ –±—Л–ї –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б —Б –≤–Њ–ї–µ–Є–Ј—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В—Ж–∞) –Є –Є–Ј –µ–≥–Њ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—П—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –Љ—Л —Г–Ј–љ–∞–µ–Љ, —З—В–Њ –≤ 1797 –≥–Њ–і—Г –≥—А–∞—Д–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–Є –≤ –њ–Њ—А—В—Г–њ–µ–є-–њ—А–∞–њ–Њ—А—Й–Є–Ї–Є –ї–µ–є–±-–≥–≤–∞—А–і–Є–Є –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є —Б –≥–Њ–і–Њ–≤—Л–Љ –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –≤ –њ—А–∞–њ–Њ—А—Й–Є–Ї–Є, –њ–Њ–і–њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–Є. –Э–Њ –љ–∞–Є–≤–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ —И–ї–∞ –≥–ї–∞–і–Ї–Њ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ вАУ –Њ–љ –љ–µ –±—Л–ї –±—Л —В–Њ–≥–і–∞ —Б–∞–Љ–Є–Љ —Б–Њ–±–Њ–є.

–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–∞ —В–µ –≥–Њ–і—Л –њ—А–Є—И–ї–Є—Б—М –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —А–µ—Д–Њ—А–Љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —И–ї–Є –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О —Б —П–≤–љ—Л–Љ–Є –њ–µ—А–µ–≥–Є–±–∞–Љ–Є, –і–Њ—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ–Є –і–∞–ґ–µ –і–Њ –∞–±—Б—Г—А–і–∞, —В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –љ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –≤ –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —Б—А–µ–і–µ –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Є–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤–∞. –°—А–µ–і–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Њ–љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –≤–Є–і–µ –≤–Њ—И–µ–і—И–µ–є –≤ –Љ–Њ–і—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Д—А–Њ–љ–і—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–∞, ¬Ђ—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–µ —Е–≤–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–µ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –≤—Л–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ –љ–µ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Є –љ–∞—А—Г—И–∞—В—М –µ–µ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї¬ї. –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—М –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–∞–ї –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–∞—А—Г—И–Є—В–µ–ї–µ–є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Њ—Й—А—П–ї–Њ —И–∞–ї—Г–љ–Њ–≤ –Ї –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –њ—А–Њ–Ї–∞–Ј–∞–Љ. –Э—Г, —А–∞–Ј–≤–µ –Љ–Њ–≥ –љ–∞—И –љ–Њ–≤–Њ–±—А–∞–љ–µ—Ж –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ?! –Э–µ—В, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ. –Ш —Г–ґ–µ —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –Ј–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–∞–њ–Њ—А—Й–Є–Ї–∞ –µ–≥–Њ –Ј–∞ –љ–µ–Ї–Є–µ ¬Ђ–њ—А–Њ–Ї–∞–Ј—Л¬ї –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—П—В –Є–Ј –≥–≤–∞—А–і–Є–Є –≤ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–љ—Л–є –Т—П–Ј–Љ–Є—В–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Ї (–њ—А–∞–≤–і–∞, –љ–µ–љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ). –Т —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –≥–Њ–і—Г –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ ¬Ђ—И–∞–ї—Г–љ¬ї –±—Л–ї —Г–і–∞–ї–µ–љ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Ї. –Ґ–∞–Ї –Є —И–ї–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –≤–њ–µ—А–µ–Љ–µ—И–Ї—Г —Б –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П–Љ–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –±—Л–ї–Є –≤—Л–Ј–≤–∞–љ—Л –≤—А–∞–ґ–і–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ –і—Г—Е—Г –≥—А–∞—Д–∞ —Б –њ—А—Г—Б—Б–∞–Ї–∞–Љ–Є - –≤—Б—П–Ї–Є–Љ–Є –Ф–Є–±–Є—З–∞–Љ–Є –Є –Ф—А–Є–Ј–µ–љ–∞–Љ–Є, –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–≤—И–Є–Љ–Є –≤ —Д–∞–≤–Њ—А–µ —Г –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Я–∞–≤–ї–∞.

–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–є –≤ —Н—В–Є –≥–Њ–і—Л –љ–∞—И –≥–µ—А–Њ–є –Њ–±–Ј–∞–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Є –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –і—А—Г–Ј–µ–є –Є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є. –°—А–µ–і–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —Н—В–Њ –≥—А–∞—Д –Ь.–°. –Т–Њ—А–Њ–љ—Ж–Њ–≤, –Ї–љ—П–Ј—М –Є –±—Г–і—Г—Й–Є–є –і—А–∞–Љ–∞—В—Г—А–≥ –Р.–Р. –®–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є, —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤—Л—И–µ –њ–Њ—Н—В-–њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–µ—Ж –°.–Э. –Ь–∞—А–Є–љ –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –±—А–∞–≤—Л–є –≥—Г—Б–∞—А –Є –≥—Г–ї—П–Ї–∞ –Ф–µ–љ–Є—Б –Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤.

–Э–µ–Љ–∞–ї–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е –Є –њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–є —Б—А–µ–і–Є —В–µ–∞—В—А–∞–ї–Њ–≤ (–§–µ–і–Њ—А –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ, –≤ –њ–µ—А–≤—Л—Е —А—П–і–∞—Е –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є, –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–µ—В —В–µ–∞—В—А—Л –Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л).

–Э–∞ —Н—В—Г –ґ–µ –њ–Њ—А—Г –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –≥—А–∞—Д–∞ (–Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–µ—Б—П —Б –љ–Є–Љ, –Ї—Б—В–∞—В–Є, –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М) –≥–∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є–µ–є, –∞ —В–Њ—З–љ–µ–µ –Ї—Г–ї–Є–љ–∞—А–љ—Л–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–Љ.

–Т—Б–µ —Н—В–Њ –ї–Є—И–љ–Є–є —А–∞–Ј –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В —И–Є—А–Њ—В—Г –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –Є –Ї—А—Г–≥–Њ–Ј–Њ—А–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ. –Ф–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є –≥—А–∞—Д –њ–Њ–Ї–∞ –µ—Й–µ –љ–µ –±—А–µ—В—С—А, ¬Ђ–≥—Г–±–Є–≤—И–Є–є –ї—О–і–µ–є¬ї –љ–∞ –і—Г—Н–ї—П—Е, –љ–Њ —Б—Б–Њ—А–Є—В—М—Б—П —Б –љ–Є–Љ –≤—Б—П–Ї–Є–Љ —В–∞–Љ –Ф—А–Є–Ј–µ–љ–∞–Љ, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П –Њ –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–±–Є—П–Ї–∞—Е, —Г–ґ–µ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ.

–§–µ–і–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ –µ–≥–Њ –Ј–љ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –С—Г–ї–≥–∞—А–Є–љ–∞, ¬Ђ..–±—Л–ї, –Ї–∞–Ї –љ—Л–љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Н–Ї—Б—Ж–µ–љ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є, —В.–µ –Є–Љ–µ–ї –Њ—Б–Њ–±—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, –≤—Л—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є –Є–Ј –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е —Д–Њ—А–Љ, –Є –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –ї—О–±–Є–ї –Њ–і–љ–Є –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є. –Т—Б–µ, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Є –і—А—Г–≥–Є–µ, –Њ–љ –і–µ–ї–∞–ї –≤–і–µ—Б—П—В–µ—А–Њ —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ –≤ –Љ–Њ–і–µ –Є –≤ –љ—А–∞–≤–∞—Е вА¶ –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ вАУ –≥—А–∞—Д –§.–Ш.–Ґ. –і–Њ–≤—С–ї –µ–≥–Њ –і–Њ –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї.

–Ф–Њ —В–∞–Ї–Є—Е –ґ–µ ¬Ђ–Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В–µ–є¬ї –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –і–Њ–≤–µ–ї —Б–≤–Њ–µ —Г–Љ–µ–љ–Є–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П —Б –ї—О–±—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Ю–љ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ —Б—В—А–µ–ї—П–ї –Є–Ј –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞ –Є —Б—В–Њ–ї—М –ґ–µ —Г–Љ–µ–ї–Њ —Д–µ—Е—В–Њ–≤–∞–ї. –°–µ–Ї—А–µ—В–∞–Љ —Д–µ—Е—В–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≥—А–∞—Д –Њ–±—Г—З–∞–ї—Б—П —Г –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ –≤ —В—Г –њ–Њ—А—Г –°–µ–≤–µ—А–±—А–Є–Ї–∞ (–і–∞–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Г—А–Њ–Ї–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г). –£—З–Є—В–µ–ї—М –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–µ–і–Є–љ–Ї–∞ —Б –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–Њ–Љ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї –µ–≥–Њ ¬Ђ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–Љ –Є —В–Њ–љ–Ї–Є–Љ –њ–∞—А—В–љ—С—А–Њ–Љ¬ї.

–Э–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –≥—А–∞—Д –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞–Ї–∞–ї—П–ї —В–µ–ї–Њ, –љ–Њ –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –і—Г—И—Г. –Ю–љ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ: —З–Є—В–∞–µ—В —В—А—Г–і—Л –і—А–µ–≤–љ–Є—Е —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Њ–≤, –њ—А–Њ–±—Г–µ—В —Б–∞–Љ –њ–Є—Б–∞—В—М —Б—В–Є—Е–Є.

–•–Њ—В—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –Њ–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —В—А—Г–і–љ–Њ —Б–µ–±–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–Є–і—П—Й–Є–Љ —Б–Є–і–љ–µ–Љ –≤ —В–µ—Б–љ–Њ–Љ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ –Є –≥—А—Л–Ј—Г—Й–Є–Љ –≥—А–∞–љ–Є—В –љ–∞—Г–Ї–Є. –Ъ–∞–Ї–Њ–є —В–∞–Љ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В! –Х–Љ—Г –Є –Ј–µ–Љ–ї–Є-—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Љ–∞–ї–Њ. –Ш–љ–∞—З–µ –Њ–љ –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –±—Л —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–Љ–µ–ї—М—З–∞–Ї–Њ–Љ –Є–Ј –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–є —В–Њ–ї–њ—Л —Б–∞–љ–Ї—В-–њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є—Е –Ј–µ–≤–∞–Ї, –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–≤—И–Є–Љ –њ–Њ–і–љ—П—В—М—Б—П –љ–∞ –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–Љ —И–∞—А–µ —Б —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–њ–ї–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Р–љ–і—А–µ –У–∞—А–љ–µ—А–µ–љ–µ–Љ. –Ч–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П –§.–Т. –С—Г–ї–≥–∞—А–Є–љ—Г –њ–Њ–ї–µ—В —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –≤ 1803 –≥–Њ–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї —Б–≤–Њ–Є –∞—Н—А–Њ—Б—В–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–њ—Л—В—Л –≤ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ. –Т –њ–µ—А–≤–Њ–њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –У–∞—А–љ–µ—А–µ–љ –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З–µ–є –ї–µ—В–µ—В—М –љ–µ —А–µ—И–Є–ї—Б—П.

–І—В–Њ –ґ–µ —В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї–Њ –љ–∞ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –Њ—В—З–∞—П–љ–љ—Л–є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Њ–Ї –§–µ–і–Њ—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞. –Р –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –Є—Б–њ—Л—В–∞—В—М —Б–µ–±—П. –Ш—Б–њ—Л—В–∞—В—М, –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞—В—М –Є –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ.

–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ —Г –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞: ¬Ђ–Х—Б—В—М —Г–њ–Њ–µ–љ–Є–µ –≤ –±–Њ—О, // –Ш –±–µ–Ј–і–љ—Л –Љ—А–∞—З–љ–Њ–є –љ–∞ –Ї—А–∞—О, // –Ш –≤ —А–∞–Ј—К—П—А–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µвА¶¬ї. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ —Г–њ–Њ–µ–љ–Є–µ, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Є —Е–Њ—В–µ–ї –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞—В—М –≤–љ–Њ–≤—М –Є –≤–љ–Њ–≤—М –љ–∞—И –≥–µ—А–Њ–є. ¬Ђ–†–∞–Ј—К—П—А–µ–љ–љ—Л–є –Њ–Ї–µ–∞–љ¬ї –±—Л–ї –ї–Є—И—М –љ–∞ –Њ—З–µ—А–µ–і–Є. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Є –Њ–љ –љ–µ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–µ–±—П –і–Њ–ї–≥–Њ –ґ–і–∞—В—М.

–Т —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ 1803 –≥–Њ–і–∞ –Љ—Л —Г–ґ–µ –≤–Є–і–Є–Љ –≥—А–∞—Д–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є, –∞ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ї—А—Г–≥–Њ—Б–≤–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П! –Я–µ—А–≤—Г—О ¬Ђ–Ї—А—Г–≥–Њ—Б–≤–µ—В–Ї—Г¬ї –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є—В—М –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Л –і–≤—Г—Е –µ–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є ¬Ђ–Э–∞–і–µ–ґ–і–∞¬ї –Є ¬Ђ–Э–µ–≤–∞¬ї –Ш.–§. –Ъ—А—Г–Ј–µ–љ—И—В–µ—А–љ –Є –Ѓ.–§. –Ы–Є—Б—П–љ—Б–Ї–Є–є. –Ъ–∞–Ї –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –≥—А–∞—Д, —Г–ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞, –∞–≤–∞–љ—Б–Њ–Љ –њ—А–Њ–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є ¬Ђ–∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–Љ¬ї, –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ —З–Є—Б–ї–Њ 130 —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М —Г–Љ—Г –љ–µ–њ–Њ—Б—В–Є–ґ–Є–Љ—Л–Љ.

–Р, –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ - –Ї–∞–Ї? –Т–µ–і—М –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞, –Њ–љ, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, –љ–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї. –Э–µ —Б—В–∞–ї –љ–Є –Љ–Є—З–Љ–∞–љ–Њ–Љ, –љ–Є –і–∞–ґ–µ –≥–∞—А–і–µ–Љ–∞—А–Є–љ–Њ–Љ. –Э–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –±—Л–ї –љ–µ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–Љ —Б—З–µ—В—Г (—Н—В–Њ, –Љ—П–≥–Ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П).

–Э–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –≥—А–∞—Д –§–µ–і–Њ—А –Є –Ї –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Г—З–µ–љ—Л–Љ ¬Ђ–і–Њ–ї–≥–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Г–њ—А–∞–ґ–љ—П–≤—И–Є–Љ—Б—П –≤ –љ–∞—Г–Ї–∞—Е –ї—О–і—П–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л –≤ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–Є —Б—С–Љ —Б–Њ–±—А–∞—В—М –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є–є¬ї. –Ш —Г–ґ —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –љ–µ –≥–Њ–і–Є–ї—Б—П –Њ–љ –і–ї—П –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ —Б —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–µ–є –≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є—О —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞. –≠—В—Г –Љ–Є—Б—Б–Є—О –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –љ–∞–Љ –њ–Њ —А–Њ–Ї-–Њ–њ–µ—А–µ ¬Ђ–Ѓ–љ–Њ–љ–∞ –Є –Р–≤–Њ—Б—М¬ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б—В–∞—В—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї –Є –Ї–∞–Љ–µ—А–≥–µ—А –Э.–Я. –†–µ–Ј–∞–љ–Њ–≤. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Ї—Г—А—М–µ–Ј –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≥—А–∞—Д –§.–Ш. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –±—Л–ї –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ ¬Ђ–Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–∞ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞¬ї.

–Ф–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М, –µ–Љ—Г —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Њ–є –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–≤—И–µ–µ—Б—П —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –±–Њ—А—В —Д—А–µ–≥–∞—В–∞ ¬Ђ–Э–∞–і–µ–ґ–і–∞¬ї. –Ш –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ: —Г–ґ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—И–ї–Њ—Б—М –≤–Њ –≤—Б–µ–є —Н—В–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д—Л ¬Ђ–Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–∞¬ї –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П —И–∞–≥ –Ј–∞ —И–∞–≥–Њ–Љ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –≤—Б—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г —Б–Њ–±—Л—В–Є–є. –Ш —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї—С—А—Г –≤ –љ–µ–є –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –њ–Њ—Г–±–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –љ–µ –Є—Б—З–µ–Ј –Є –≤–Њ–≤—Б–µ.

–Э–∞—З–∞—В—М —Б —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В—Г—А–∞ –§.–Ш. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Г–ґ –љ–∞ –њ—Г—Б—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ. –Ґ–Њ—В –ґ–µ —Б–∞–Љ—Л–є –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Є –і–≤–Њ—О—А–Њ–і–љ—Л–є –±—А–∞—В –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П, —В–Њ–ґ–µ –§–µ–і–Њ—А –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є, –љ–Њ –§–µ–і–Њ—А –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З (–≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А). –Т–Њ—В –Њ–љ –Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –≤ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ. –Ъ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М—О –і–ї—П —О–љ–Њ—И–Є (–Є –Ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Г–і–∞—З–µ ¬Ђ–Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–∞¬ї), –Њ–љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–ї –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є. –§–µ–і–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, —Г–Ј–љ–∞–≤ –Њ—В –±—А–∞—В–∞ –Њ –љ–µ–±—Л–≤–∞–ї–Њ–Љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–Є –Є –і–Њ—Б–∞–і–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е, —Б–і–µ–ї–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –і–ї—П —Г—З–∞—Б—В–Є—П —В–Њ–≥–Њ –≤ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–Є, –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П –Ј–∞ —Е–ї–Њ–њ–Њ—В—Л. –Я–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–µ—А—Б–Њ–љ—Л, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П.

–Я–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –і–µ–ї—Г –Љ–Њ–≥ —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є–є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ –≥—А–∞—Д –Я–µ—В—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П ¬Ђ–љ–∞—И–µ–Љ—Г –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ—Г¬ї —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Т –Є—В–Њ–≥–µ –≤ –≤–µ—А—Е–∞—Е –±—Л–ї–Њ —А–µ—И–µ–љ–Њ, –і–∞–±—Л –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ —Б–њ–Є—Б–Њ—З–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ, –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –§.–Я. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –љ–∞ –§.–Ш. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ. –Ш —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –љ–∞—А—Г—И–∞—В—М –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Г—Б—В–∞–≤–Њ–≤ –Є –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–≤ –њ—А–Є—З–Є—Б–ї–Є—В—М –љ–Њ–≤–Њ–Є—Б–њ–µ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–≤–Њ–ї–Њ–љ—В–µ—А–∞¬ї –Ї –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ –≤ –њ—А—П–Љ–Њ–µ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Љ–µ—А–≥–µ—А—Г –†–µ–Ј–∞–љ–Њ–≤—Г. –Ю—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≥—А–∞—Д—Г –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ—Г, –≤—Б–µ –µ—Й–µ —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–µ–Љ—Г –≤ –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї—Г, –Є—Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–µ–љ–Є–µ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –љ–µ—Г–Ї—А–Њ—В–Є–Љ–Њ–є —Н–љ–µ—А–≥–Є–µ–є –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ –Є –њ—А–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї.

–Ґ–∞–Ї —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Б—А–µ–і–Є –±—Л–≤–∞–ї—Л—Е –Љ–Њ—А–µ—Е–Њ–і–Њ–≤ –≤ –љ–µ–±—Л–≤–∞–ї–Њ–Љ —А–∞–љ–µ–µ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –љ–∞—И –≥—А–∞—Д –±—Г–і–µ—В –Њ–±—П–Ј–∞–љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Є–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–∞ ¬Ђ–∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ–µ—Ж¬ї, –љ–Њ –Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–Ї–∞–ї–Ї–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Є –±–µ–Ј —В–Њ–≥–Њ —В–≤–µ—А–і–Њ–≥–Њ –љ—А–∞–≤–∞. –°—Г–Љ–∞—Б–±—А–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ –µ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є —В–Њ–ґ–µ –љ–µ —Г–±–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М. –Э–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —В—Г –њ–Њ—А—Г –Њ–љ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–µ, –і–∞–љ–љ–Њ–є –µ–Љ—Г –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Т—П–Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є–Љ:

¬Ђ–Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ–µ—Ж –Є —Ж—Л–≥–∞–љ,

–Э–∞ —Б–≤–µ—В–µ –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–∞,

–Ъ–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –ї–Є—Е–Њ—А–∞–і–Ї–∞,

–Ь—П—В–µ–ґ–љ—Л—Е —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –і—Г—А–Љ–∞–љ

–Ш–ї–Є —Б—В—А–∞—Б—В–µ–є –Ї–Є–њ—П—Й–Є—Е —Б—Е–≤–∞—В–Ї–∞

–Т—Б–µ–≥–і–∞ –Є–Ј –Ї—А–∞—П –Љ–µ—З–µ—В –≤ –Ї—А–∞–є,

–Ш–Ј —А–∞—П –≤ –∞–і, –Є–Ј –∞–і–∞ –≤ —А–∞–є!

–Ъ–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –і—Г—И–∞ –µ—Б—В—М –њ–ї–∞–Љ–µ–љ—М,

–Р —Г–Љ вАУ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є —Н–≥–Њ–Є—Б—В;

–Я–Њ–і –±—Г—А–µ–є —А–Њ–Ї–∞ вА¶¬ї

¬Ђ–Ь—П—В–µ–ґ–љ—Л–µ —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –µ–≥–Њ –≤ –њ–Њ–Ї–Њ–µ –Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –і–Њ–ї–≥–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—П. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ ¬Ђ–њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є¬ї –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–∞ –Њ–±—А–Њ—Б–ї–Є –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞–Љ–Є, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е, –Њ–љ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —Б —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї –Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –µ—Б–ї–Є –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М—Б—П –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П, –µ–≥–Њ –Є–Љ—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —З–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М –Є —В–∞–Љ.

–Э–∞—З–∞–ї —Б–≤–Њ–Є ¬Ђ–Љ–µ—В–∞–љ–Є—П¬ї –§–µ–і–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З —Б —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ —Е–Њ–і–µ —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Ъ—А—Г–Ј–µ–љ—И—В–µ—А–љ–∞ –Є –Ї–∞–Љ–µ—А–≥–µ—А–∞ –†–µ–Ј–∞–љ–Њ–≤–∞, –Ј–∞–љ—П–ї —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ.

–°–≤–Њ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, ¬Ђ—Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞¬ї –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ–Є–Ї—Г, —З—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –љ–µ –Њ–±–Њ—Б—В—А–Є—В—М —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О –і–≤–Њ–µ–≤–ї–∞—Б—В–Є—П, –љ–µ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤ –ї—О–±–Њ–Љ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ.

–†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, –±—Г–і—В–Њ-–±—Л ¬Ђ–Ј–∞–±–∞–≤—Л —А–∞–і–Є¬ї –≥—А–∞—Д –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–є –і—Г—И–Є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –≤ –њ–Њ–Ї–Њ–µ: ¬Ђ–°—В–∞—А–Є—З–Њ–Ї-—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ, –ї—О–±–Є–ї –≤—Л–њ–Є—В—М –ї–Є—И–љ–µ–µ –Є –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М —Б–ї–∞–±. –£ –§–µ–і–Њ—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ —Б–µ–є—З–∞—Б —Б–Њ–Ј—А–µ–ї –њ–ї–∞–љ –љ–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ—В–µ—Е–Є: –љ–∞–њ–Њ–Є–ї –±–∞—В—О—И–Ї—Г –і–Њ вАЬ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —А–Є–ЈвАЬ, –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В–µ–ї—М –Ї–∞–Ї –Љ–µ—А—В–≤—Л–є –љ–∞–≤–Ј–љ–Є—З—М –ї–µ–ґ–∞–ї –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ, –≥—А–∞—Д –њ—А–Є–њ–µ—З–∞—В–∞–ї –µ–Љ—Г —Б—Г—А–≥—Г—З–Њ–Љ –±–Њ—А–Њ–і—Г –Ї –њ–Њ–ї—Г —Г–Ї—А–∞–і–µ–љ–љ–Њ–є –Є–Ј –Ї–∞—О—В—Л –Ъ—А—Г–Ј–µ–љ—И—В–µ—А–љ–∞ –Ї–∞–Ј—С–љ–љ–Њ–є –њ–µ—З–∞—В—М—О. –Я—А–Є–њ–µ—З–∞—В–∞–ї –Є —Б–Є–і–µ–ї –љ–∞–і –љ–Є–Љ, –њ–Њ–Ї–∞ –Њ–љ –њ—А–Њ—Б–љ–µ—В—Б—ПвА¶ –Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ —Б—В–∞—А–Є—З–Њ–Ї –Њ—В–Ї—А—Л–ї –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є —Е–Њ—В–µ–ї –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П—В—М—Б—П, –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ –љ–∞ –њ–µ—З–∞—В—М, –Ї—А–Є–Ї–љ—Г–ї –µ–Љ—Г: вАЬ–Ы–µ–ґ–Є, –љ–µ —Б–Љ–µ–є! –Т–Є–і–Є—И—М вАУ –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–∞—П –њ–µ—З–∞—В—МвАЬ.. . –Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –љ–Њ–ґ–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є –њ–Њ–і—Б—В—А–Є—З—М –±–Њ—А–Њ–і—Г —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї—Г –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–і –Ї–Њ—А–µ—И–Њ–Ї, —З—В–Њ–±—Л –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г¬ї.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –њ—А–Є—И–ї–Є –≤ –С—А–∞–Ј–Є–ї–Є—О –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤ –њ—А–Є—А–Њ–і–љ–Њ–Љ —А–∞—О, –≥—А–∞—Д –§–µ–і–Њ—А —Б–љ–Њ–≤–∞ –Њ—В–ї–Є—З–Є–ї—Б—П, –њ–Њ–є–Љ–∞–≤ —И–ї—П–њ–Њ–є –Ї–Њ–ї–Є–±—А–Є. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —З–ї–µ–љ—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –њ–Њ–љ–∞—В–∞—Б–Ї–∞–ї–Є –љ–∞ –±–Њ—А—В –Ј–Љ–µ–є, –њ—В–Є—Ж –Є –Њ–±–µ–Ј—М—П–љ. –Ю–±–Ј–∞–≤–µ–ї—Б—П —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–∞–Ї–∞–Ї–Њ–є –Є –§–µ–і–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З.

–°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ—Л—Е —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–≤ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —Б —Н—В–Њ–є –Њ–±–µ–Ј—М—П–љ–Њ–є, —Б—В–∞–≤—И–µ–є –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ! –Ю–љ–∞ —А–Њ—Б–ї–∞ —Б –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞—Е (—З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –і–Њ –Њ—А–∞–љ–≥—Г—В–∞–љ–≥–∞), –≥—А–∞—Д –µ–µ –Є –≤—Л–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–ї –≤ –Љ–Њ—А–µ, –Є, —П–Ї–Њ–±—Л, —Б—К–µ–і–∞–ї, –Є–Ј–ґ–∞—А–Є–≤ –љ–∞ –Ї–Њ—Б—В—А–µ. –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –ґ–µ –і–µ–ї–µ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є, –ї—О–±—П—Й–Є–є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –Є –≤—Б–µ —Н–Ї–Ј–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ, –≤—Л–≥—Г–ї–Є–≤–∞–ї ¬Ђ–њ–Њ–і—А—Г–≥—Г¬ї –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–Њ—П–љ–Њ–Ї –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ –Є –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї –µ–µ –≤ –Њ–±–Є–і—Г. –° –Њ–±–µ–Ј—М—П–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ –µ—Й–µ –Њ–і–љ–∞ —Б—В–Њ–є–Ї–∞—П –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —А–∞–Ј–≤–µ—П—В—М.

¬Ђ–†–∞–Ј, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ъ—А—Г–Ј–µ–љ—И—В–µ—А–љ –Њ—В–њ–ї—Л–ї –љ–∞ –Ї–∞—В–µ—А–µ –Ј–∞—З–µ–Љ-—В–Њ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥, –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –Ј–∞—В–∞—Й–Є–ї –Њ—А–∞–љ–≥—Г—В–∞–љ–≥–∞ –≤ –Ї–∞—О—В—Г –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞, –Њ—В–Ї—А—Л–ї —В–µ—В—А–∞–і–Є —Б –µ–≥–Њ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–∞–Љ–Є, –љ–∞–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞ –љ–Є—Е –ї–Є—Б—В —З–Є—Б—В–Њ–є –±—Г–Љ–∞–≥–Є –Є –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е —Г–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–≤–µ—А—П –љ–∞—З–∞–ї –Љ–∞—А–∞—В—М, –њ–∞—З–Ї–∞—В—М –Є –њ–Њ–ї–Є–≤–∞—В—М —З–µ—А–љ–Є–ї–∞–Љ–Є –њ–Њ –±–µ–ї–Њ–Љ—Г –ї–Є—Б—В—Г, –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–∞ –љ–µ–Љ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М —З–Є—Б—В–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞. –Ю–±–µ–Ј—М—П–љ–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–∞ –љ–∞ —Н—В—Г –љ–Њ–≤—Г—О –і–ї—П –љ–µ–µ —А–∞–±–Њ—В—Г. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –§–µ–і–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З —В–Є—Е–Њ–љ—М–Ї–Њ —Б–љ—П–ї —Б –Ј–∞–њ–Є—Б–Њ–Ї –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –≤—Л–њ–∞—З–Ї–∞–љ–љ—Л–є –ї–Є—Б—В –±—Г–Љ–∞–≥–Є, —Б–њ—А—П—В–∞–ї –µ–µ –≤ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ –Є –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј –Ї–∞—О—В—Л, –Ї–∞–Ї –љ–Є –≤ —З–µ–Љ –љ–µ –±—Л–≤–∞–ї–Њ. –Ю—А–∞–љ–≥—Г—В–∞–љ–≥ –Њ–і–Є–љ, –љ–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–µ, –Ј–∞–љ—П–ї—Б—П —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ —В–∞–Ї —Г—Б–µ—А–і–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ —Г—В—А–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї –≤—Б–µ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ –Ъ—А—Г–Ј–µ–љ—И—В–µ—А–љ–Њ–Љ. –Ч–∞ —Н—В–Њ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –≤—Л—Б–∞–і–Є–ї –Ј–ї–Њ–і–µ—П –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Љ–∞–ї–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –Њ—Б—В—А–Њ–≤ –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –ґ–µ –Њ—В–њ–ї—Л–ї –Њ—В –µ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤вА¶¬ї.

–Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –Ї–∞–Ї –њ–Є—И–µ—В —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –Ь.–Ф. –§–Є–ї–Є–љ, –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О –љ–µ–і–µ–ї—О –Љ–∞—А—В–∞ 1804 –≥–Њ–і–∞ ¬Ђ–Э–∞–і–µ–ґ–і—Г¬ї –Є ¬Ђ–Э–µ–≤—Г¬ї –њ–Њ—В—А–µ–њ–∞–ї–Њ —Б–Є–ї—М–љ–µ–є—И–Є–Љ —И—В–Њ—А–Љ–Њ–Љ, –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –і–∞–ґ–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ –Є–Ј –≤–Є–і—Г. –Т –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ –Ъ—А—Г–Ј–µ–љ—И—В–µ—А–љ–∞, —Е—А–∞–љ—П—Й–µ–Љ—Б—П –≤ –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А—Е–Є–≤–µ, –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–µ–Љ—Б—П –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–Є–Њ–і—Г, –Ј–∞–ї–Є—В–Њ —Б–µ–Љ—М –ї–Є—Б—В–Њ–≤. –°–∞–Љ –ґ–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —В–∞–Ї—Г—О –Ј–∞–њ–Є—Б—М: ¬Ђ—Б 24 –Љ–∞—А—В–∞ –њ–Њ 31 –Љ–∞—А—В–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞—Б—М –±–µ—Б–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ–Њ –±—Г—А–љ–∞—П –њ–Њ–≥–Њ–і–∞ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ —Б–≤–Є—А–µ–њ—Л–Љ –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ–Љ, —З—В–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –љ–∞—И –Њ—В —Б–Є–ї—М–љ–Њ–є –Ї–∞—З–Ї–Є —В–µ—А–њ–µ–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ¬ї. –°—А–µ–і–Є —Н—В–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Љ–љ–Њ–≥–Њ–≥–Њ¬ї –±—Л–ї–∞, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Є –њ–Њ—А—З–∞ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Њ–њ—А–Њ–Ї–Є–љ—Г–≤—И–µ–є—Б—П –њ—А–Є —И—В–Њ—А–Љ–µ —З–µ—А–љ–Є–ї—М–љ–Є—Ж—Л.

–Я—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤—Л—И–µ –њ–Њ–ї—Г—Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–љ–љ—Л–µ –Є–ї–Є —Б–∞–Љ–Є–Љ –≥—А–∞—Д–Њ–Љ –Ґ–Њ–ї—Б—В—Л–Љ –Є–ї–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ–Є –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞—О—В ¬Ђ–њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Њ–Љ—Г —В–Њ–ї—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і—Г—Е—Г¬ї. –І—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –±—Л–ї–Њ –Є–ї–Є —Б –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–є –і–Њ–ї–µ–є –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М: –љ–∞ —В–Њ –Њ–љ –Є –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ–µ—Ж вАУ ¬Ђ–љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–∞¬ї. –Ф—А—Г–≥–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, —З—В–Њ –≤—Б—С —Н—В–Њ —И–∞–ї–Њ—Б—В–Є, –њ—А–Њ–Ї–∞–Ј—Л. –Э–µ –Ј–∞ —В–∞–Ї–Є–µ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–µ–≥—А–µ—И–µ–љ–Є—П –≥—А–∞—Д –±—Л–ї ¬Ђ—Б–њ–Є—Б–∞–љ¬ї –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥. –І–Є—Б–ї–Є–ї–Њ—Б—М –Ї–Њ–µ-—З—В–Њ –Ј–∞ –љ–∞—И–Є–Љ –≥–µ—А–Њ–µ–Љ, —В—П–љ—Г—Й–µ–µ, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ —В–∞–Ї вАУ –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П.

–Х—Й–µ –≤ –С—А–∞–Ј–Є–ї–Є–Є, –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≥—А–∞—Д–Њ–Љ –Ї–∞–Љ–µ—А–≥–µ—А–∞ –†–µ–Ј–∞–љ–Њ–≤–∞ (—Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞!) –Ј–∞—И–ї–Є –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ–Є–Ї –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–∞¬ї –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–Є—Б—Б–Є–Є, –Њ —З–µ–Љ –Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г. –Т —Б–≤–Њ–µ–є –і–Њ–Ї–ї–∞–і–љ–Њ–є –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ-–Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –†–µ–Ј–∞–љ–Њ–≤ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Ъ—А—Г–Ј–µ–љ—И—В–µ—А–љ –≤–Ј—П–ї —Б–µ–±–µ –≤ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є –≥–≤–∞—А–і–Є–Є –њ–Њ–і–њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≤–∞, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Є—Е –њ—А–∞–≤–Є–ї –Є –љ–µ —З—В—Г—Й–µ–≥–Њ –љ–Є –С–Њ–≥–∞, –љ–Є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є. –°–µ–є —А–∞–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В –≤—Б—П–Ї–Є–є –і–µ–љ—М —Б—Б–Њ—А—Л, –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї—П–µ—В –≤—Б–µ—Е, –±–µ—Б–њ—А–µ—Б—В–∞–љ–љ–Њ —Б–Ї–≤–µ—А–љ–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—В –Є —А—Г–≥–∞–µ—В –Љ–µ–љ—П –±–µ–Ј –њ–Њ—Й–∞–і—ЛвА¶¬ї.

–Э–µ–ї—М–Ј—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Ъ—А—Г–Ј–µ–љ—И—В–µ—А–љ –њ–Њ—В–≤–Њ—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ–≤—Б–µ–Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –љ–µ—Г—С–Љ–љ—Л–Љ –≥—А–∞—Д–Њ–Љ. –Ю–љ –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–ї –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П –њ–Њ–≤–µ—Б–µ (–Ї—Б—В–∞—В–Є, –≥–Њ—А–Њ–є —Б—В–Њ—П–≤—И–µ–Љ—Г –Ј–∞ –љ–µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–і –†–µ–Ј–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ) –Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –ґ—Г—А–Є–ї. –Я—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї –і–∞–ґ–µ –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П: ¬Ђ–Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ —Б ¬Ђ–Э–∞–і–µ–ґ–і—Л¬ї ¬Ђ—Б—В—А–µ–ї—М–±–µ –Є —Н–Ї–Ј–µ—А—Ж–Є—Ж–Є–Є¬ї.

–Э–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –†–µ–Ј–∞–љ–Њ–≤–∞ –Њ –њ–Њ–і–њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–µ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ, –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞, –±—Л–ї–Њ —Г—З—В–µ–љ–Њ –≤ –≤—Л—Б—И–Є—Е –Ї—А—Г–≥–∞—Е, –Є —В–Њ—В, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Г–ґ–µ —А–∞–Ј, –±—Л–ї –≤–Ј—П—В –љ–∞ –Ј–∞–Љ–µ—В–Ї—Г.

–Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М: –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Л –Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Є –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і –љ–µ—Б–ї–Є –≤–∞—Е—В—Л, –≤ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –ї–Њ–≤–Є–ї–Є —А—Л–±—Г, –Ї—Г–њ–∞–ї–Є—Б—М –≤ —А–∞—Б—В—П–љ—Г—В–Њ–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г –Љ–∞—З—В–∞–Љ–Є —В–µ–љ—В–µ, —В.–µ. –і–µ–ї–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–µ –і–µ–ї–Њ. –£—З–µ–љ—Л–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ —Б–Є–і–µ–ї–Є —Б–ї–Њ–ґ–∞ —А—Г–Ї–Є - ¬Ђ–Є–Ј—Л—Б–Ї–Є–≤–∞–ї–Є –њ—А–Є—З–Є–љ—Г —Б–≤–µ—В—П—Й–Є—Е—Б—П —П–≤–ї–µ–љ–Є–є –≤ –≤–Њ–і–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є¬ї –Є ¬Ђ–Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–ї–Є –У–∞–ї—М—Б–Њ–≤—Г –Љ–∞—И–Є–љ—Г¬ї. –Э–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ –Э—Г–Ї–∞–≥–Є–≤–∞ –Я–Њ–ї–Є–љ–µ–Ј–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–Є–њ–µ–ї–∞–≥–∞, –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –∞–±–Њ—А–Є–≥–µ–љ–∞–Љ–Є, –љ–µ –≥–љ—Г—И–∞—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З—М–Є–Љ –Љ—П—Б–Њ–Љ, —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г. –£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї –Ъ–Њ—А–Њ–±–Є—Ж—Л–љ –њ–Є—Б–∞–ї –Њ –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –ї—О–і–Њ–µ–і–∞—Е: ¬Ђ–Ґ–µ–ї–∞ —Г–±–Є—В—Л—Е –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–є —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—О—В—Б—П –≤ –њ–Є—Й—Г —Б –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–Њ–Љ¬ї.

–Ф—А—Г–≥–Њ–є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Є—В—П–љ –±—Л–ї–∞ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ–∞—П —В–∞—В—Г–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ –Ї–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–∞—П –і–Њ —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞. –Э–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –Є–Ј –Њ–і–µ–ґ–і—Л, –Ї—А–Њ–Љ–µ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л—Е –љ–∞–±–µ–і—А–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–≤—П–Ј–Њ–Ї, –љ—Г–Ї–∞–≥–Є–≤—Ж—Л –±—Л–ї–Є —Б –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –і–Њ –њ—П—В –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Г–Ј–Њ—А–∞–Љ–Є. –І–µ–Љ –≤—Л—И–µ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Є–µ—А–∞—А—Е–Є–Є, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –±–Њ–≥–∞—В—Л–Љ–Є —Г–Ј–Њ—А–∞–Љ–Є –Њ–љ –±—Л–ї —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ. –°–∞–Љ—Л–Љ–Є –Ј–∞—В–µ–є–ї–Є–≤—Л–Љ–Є ¬Ђ—В–∞—В—Г¬ї —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ –±—Л–ї, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –љ—Г–Ї–∞–≥–Є–≤—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–ґ–і—М, –Ї–Њ—А–Њ–ї—М –Ґ–∞–њ–µ–≥–∞ –Ъ–µ—В—В–Њ–љ–Њ–≤–µ.

–Т —Е–Њ–і–µ –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Љ–µ–љ–∞ —В–Њ–≤–∞—А–∞–Љ–Є (–∞–±–Њ—А–Є–≥–µ–љ—Л –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї–Є –Ї–Њ–Ї–Њ—Б—Л –Є —Е–ї–µ–±–љ—Л–µ –њ–ї–Њ–і—Л, ¬Ђ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤—Л—Б—И–Є–µ¬ї, —З—М–Є ¬Ђ–Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є —Б–љ–Є—Б—Е–Њ–і—П—В —Б –Њ–±–ї–∞–Ї–Њ–≤¬ї - –Њ–±–ї–Њ–Љ–Ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –Њ–±—А—Г—З–µ–є –і–ї—П –±–Њ—З–µ–Ї) –љ–∞ –±–Њ—А—В –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –Є –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ ¬Ђ–ґ—А–Є—Ж—Л –ї—О–±–≤–Є¬ї, –Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ ¬Ђ—В–∞—В—Г¬ї. –Ш —В–µ–Љ–Є, –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Г—Б–ї—Г–≥–∞–Љ–Є, —Б–∞–Љ–Њ —Б–Њ–±–Њ–є —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –љ–µ –њ—А–µ–Љ–Є–љ—Г–ї –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞—И –§–µ–і–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З. –Т –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –Э—Г–Ї–∞–≥–Є–≤–µ –љ–∞ –µ–≥–Њ –Ї–Њ–ґ–µ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г —В–µ–ї—Г (!) –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–≤–Є—В–Ї–Є —В–µ–Љ–љ–Њ-—Б–Є–љ–µ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞ –≤ –≤–Є–і–µ –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –Ј–Љ–µ–є –Є –і–Є–Ї–Њ–≤–Є–љ–љ—Л—Е —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є.

–Ґ–∞–Ї —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–Њ—П–љ–Ї–Є —Г —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Ъ—А—Г–Ј–µ–љ—И—В–µ—А–љ–∞ –Є –†–µ–Ј–∞–љ–Њ–≤–∞ –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –∞–њ–Њ–≥–µ—П. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є, –њ–Њ —Б—Г—В–Є –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є–є, —Б–∞–љ, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Г—А–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Б –Ї—А–Є–Ї–∞–Љ–Є ¬Ђ–Љ—Л –ґ –µ–≥–Њ!¬ї –µ–і–≤–∞ ¬Ђ–љ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–ї–Њ—В–Є–ї–Є –≤ –Ї–∞—О—В—Г¬ї. –Я–µ—А–≤—Л–Љ –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –≤–Њ–ї—О ¬Ђ–±—Г–љ—В–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤¬ї –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є-–Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ–µ—Ж (—Б–њ–∞—Б–Є–±–Њ, –±—Л–ї –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ). –Т –Є—В–Њ–≥–µ –Ї–∞–Љ–µ—А–≥–µ—А —Б–∞–Љ –Ј–∞–њ–µ—А—Б—П —В—Г–і–∞ –Є –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞–ї –љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ.

–Э–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ ¬Ђ–±—Г–љ—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ¬ї –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Њ–±–µ–Є—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і —В—П–љ—Г–ї–Њ ¬Ђ–љ–∞ –°–Є–±–Є—А—М¬ї, –Є –Ъ—А—Г–Ј–µ–љ—И—В–µ—А–љ—Г –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Б–∞–Љ—Л—Е –Њ—В—З–∞—П–љ–љ—Л—Е —Б–Љ—Г—В—М—П–љ–Њ–≤, –і–∞–±—Л —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ –њ—А–Є–±—Л—В–Є–Є –љ–∞ –Ъ–∞–Љ—З–∞—В–Ї—Г –љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М –њ–Њ –≤—Б–µ–є —Б—В—А–Њ–≥–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤.

–І—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Ј–∞–≥–Њ–і—П –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –Є —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ ¬Ђ–Ї–Њ–љ–Њ–≤–Њ–і –±—Г–љ—В–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤¬ї - –§–µ–і–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є, –Є –Њ—В—В–Њ–≥–Њ –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Е–Є—В—А–Њ—Г–Љ–љ—Г—О –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—Ж–Є—О. –°—Г—В—М –µ–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–Њ—П–љ–Ї–Є –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ –Ю–≤–Є–≥–∞ –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ ¬Ђ–Њ—В—Б—В–∞—В—М¬ї –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Є –і–Њ–ґ–Є–і–∞—В—М—Б—П –њ–ї—Л–≤—Г—Й—Г—О —Б–ї–µ–і–Њ–Љ ¬Ђ–Э–µ–≤—Г¬ї. –Я–Њ–њ–∞—Б—В—М –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –Ы–Є—Б—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Г –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —В–Њ—В —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –і–∞–ї–µ–µ –≤ –†—Г—Б—Б–Ї—Г—О –Р–Љ–µ—А–Є–Ї—Г: –Њ—З–µ–љ—М —Г–ґ –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –≥—А–∞—Д—Г –њ—А–µ–і—Б—В–∞—В—М –њ–µ—А–µ–і —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–ї–∞—Б—В—П–Љ–Є, –њ—Г—Б—В—М –Є –Ї–∞–Љ—З–∞—В—Б–Ї–Є–Љ–Є.

–Э–Њ –Ї—В–Њ-—В–Њ –і–Њ–љ–µ—Б –Ъ—А—Г–Ј–µ–љ—И—В–µ—А–љ—Г –Њ –њ–ї–∞–љ–∞—Е –±–µ—Б—И–∞–±–∞—И–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–∞, –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –≤–Ј—П–ї –Ї—Г—А—Б –љ–∞ –Ъ–∞–Љ—З–∞—В–Ї—Г, –љ–µ –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–∞—П –Ї –Њ—Б—В—А–Њ–≤—Г.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ ¬Ђ–Э–∞–і–µ–ґ–і–∞¬ї, —Б–њ—Г—Б—В—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –≤–Њ—И–ї–∞ –≤ –Р–≤–∞—З–Є–љ—Б–Ї—Г—О –±—Г—Е—В—Г, –Є –±–Њ–ї—М–љ–Њ–є –≤—Б–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –Љ–µ—Б—П—Ж—Л –Њ—В –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–є –†–µ–Ј–∞–љ–Њ–≤ —Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥, –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ–і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —Б —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –Ї–∞–Љ—З–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А–∞ –Ъ–Њ—И–µ–ї–µ–≤–∞. –Ш–Ј –§.–Ш. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –Њ–±–ї–Є—З–µ–љ–љ–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М—О —В—А–Њ–Є—Ж–∞ –њ–Њ—Б—В–∞—А–∞–ї–∞—Б—М —Б–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В—М ¬Ђ–Ї–Њ–Ј–ї–∞ –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П¬ї, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–≤ –µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –Ј–∞—З–Є–љ—Й–Є–Ї–Њ–Љ –±–µ—Б–њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ. –§–µ–і–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Є —В—Г—В –љ–µ –њ–Њ–≤–µ—Б–Є–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, –∞ —Е–Њ–і–Є–ї –≤–µ—Б–µ–ї—Л–є –Є –±—А–∞–≤—Л–є, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –µ–Љ—Г —Б–і–µ–ї–∞—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –і—Г—И–Є вАУ —Н—В–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –њ–Њ–Ї–∞—П–љ–љ–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –†–µ–Ј–∞–љ–Њ–≤—Г. –©–µ–Ї–Њ—В–ї–Є–≤—Г—О –і–ї—П –≤—Б–µ—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О (–њ–µ—А–≤–Њ–µ, –≤—Б–µ –ґ —В–∞–Ї–Є, –Ї—А—Г–≥–Њ—Б–≤–µ—В–љ–Њ–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –Є –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є—О!) –Ї —Б—З–∞—Б—В—М—О, —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј—А–µ—И–Є—В—М –Љ–Є—А–Њ–Љ. ¬Ђ–Я–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї¬ї –ї–Є—И—М –љ–∞—И –≥—А–∞—Д, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–њ–Є—Б–∞—В—М –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥, –і–∞–±—Л –і–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥ —Б—Г—Е–Є–Љ –њ—Г—В–µ–Љ.

–Э–∞–і–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ—Л–є –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –Є—Б—Е–Њ–і (–љ–∞—И –§–µ–і–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З —В–Њ–ґ–µ –љ–µ —Г–љ—Л–≤–∞–ї) –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–ї–Њ –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ-—В–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–µ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Э.–Я. –†–µ–Ј–∞–љ–Њ–≤–∞, –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞–Ј–∞–і –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–Є –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–Є –Є –ґ–∞–ї–Њ–±—Л, –њ–Њ–і–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –Є–Љ—П –≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А–∞. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ–Љ –Ї–∞–Љ–µ—А–≥–µ—А–∞ –±—Л–ї–Є –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л–µ –Є–Ј–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ –µ–Љ—Г –≤—Б–µ–Љ–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л. –Ч–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–Є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О —И—Г–Љ–љ—Л–µ –њ–Є—А—Л –≤ —З–µ—Б—В—М –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞, –і–ї–Є–≤—И–Є–µ—Б—П ¬Ђ–љ–µ –Њ–і–Є–љ –і–µ–љ—М¬ї.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ —Д—А–µ–≥–∞—В ¬Ђ–Э–∞–і–µ–ґ–і–∞¬ї –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї –Ъ–∞–Љ—З–∞—В—Б–Ї—Г—О –≥–∞–≤–∞–љ—М, –§–µ–і–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З —Б–љ—П–ї —И–ї—П–њ—Г –Є –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Г, ¬Ђ—Б –Є–Ј–і—С–≤–Ї–Њ–є –њ–Њ–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є–≤ –µ–≥–Њ –Ј–∞ –≤—Б—С¬ї.

–Ы–Є—И—М —Б–њ—Г—Б—В—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤, –њ–Њ–Љ–Њ—В–∞–≤—И–Є—Б—М –њ–Њ –Ї–∞–Љ—З–∞—В—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–∞–Љ –Є –Њ–±–Ј–∞–≤–µ–і—П—Б—М –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є-–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П–Љ–Є —Б—А–µ–і–Є –Ї–∞–Љ—З–∞–і–∞–ї–Њ–≤, –≥—А–∞—Д –§–µ–і–Њ—А —З–µ—А–µ–Ј –Ю—Е–Њ—В—Б–Ї –Є –±–µ—Б–Ї—А–∞–є–љ—О—О –°–Є–±–Є—А—М –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Г.

–Т –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –Њ–љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1805 –≥–Њ–і–∞. –Т—Б—В—А–µ—В–Є–≤—И–Є–є—Б—П —Б –љ–Є–Љ –≤ ¬Ђ—Б—В—А–∞–љ–µ –≤–Њ—В—П–Ї–Њ–≤¬ї –§.–§. –Т–Є–≥–µ–ї—М, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–∞ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≥—А–∞—Д–∞ –§–µ–і–Њ—А–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –љ–∞ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–µ –њ—А–Є –≤—К–µ–Ј–і–µ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ —Б–Є–ї–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–≤–µ–Ј–ї–Є —З–µ—А–µ–Ј –≥–Њ—А–Њ–і вАУ –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –≤ –Э–µ–є—И–ї–Њ—В—Б–Ї—Г—О –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М¬ї.

–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –њ–∞–Љ—П—В–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ –§–Є–ї–Є–њ–њ–∞ –§–Є–ї–ї–Є–њ–Њ–≤–Є—З–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є—В—М: –≤ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–µ –Э–µ–є—И–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –ї–Є—И—М —Б–њ—Г—Б—В—П –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞, —Г—Б–њ–µ–≤ –њ–Њ–љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–∞—В—М—Б—П –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –і—А—Г–Ј–µ–є –Є —Б–≤–µ—В–∞ —Б–ї–∞–≤–Њ–є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–Љ–µ–љ–Є—В—М —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Є –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤ –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ—Г—И–Ї–µ—В–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї—Г (–Ї—Г–і–∞ –µ–≥–Њ –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —А–∞–Ј ¬Ђ–≤—Л–њ–Є—Б–∞–ї–Є¬ї –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—И—В—А–∞—Д–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П) –љ–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –љ–∞ —Б–Ї–∞–ї–µ –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є —Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ј–µ—А–∞ –±—Л–ї–Њ —А–∞–≤–љ–Њ—Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —Б –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Л–Љ, —Б–Њ—Б–ї–∞–љ–љ—Л–Љ –≤ –Њ–і–љ–Њ—З–∞—Б—М–µ –Є–Ј —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–Њ–є –Ю–і–µ—Б—Б—Л –≤ –Я—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Ј–∞—Е–Њ–ї—Г—Б—В—М–µ.

–Я–Њ—Б–ї–µ –Ї—А—Г–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–∞ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –Є –Ї–∞–ї–µ–є–і–Њ—Б–Ї–Њ–њ–∞ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–є, –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В—Л—Е –Ј–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –≥–Њ–і–∞, —Б–Ї—Г–Ї–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Є–і–µ–љ–Є—П –≤ ¬Ђ–≥—А–∞–љ–Є—В–∞—Е —Д–Є–љ—Б–Ї–Є—Е, –≥—А–∞–љ–Є—В–∞—Е –≤–µ–Ї–Њ–≤—Л—Е¬ї, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є ¬Ђ–і–Њ—Е–ї–Є –Є –Љ—Г—Е–Є¬ї, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї—Г –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ—Г —Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Њ–ґ–Є–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –С–Њ–љ–∞–њ–∞—А—В–∞, –∞ –µ–≥–Њ —А–Њ–і–љ–Њ–є –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Ї –њ—А–Є–љ—П–ї –≤ –љ–Є—Е –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ. –Я–Њ–Ї–∞ –≥—А–∞—Д –§–µ–і–Њ—А –љ–µ—Б –Њ—Е—А–∞–љ—Г –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ–љ—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞, –µ–≥–Њ –і—А—Г–≥ –°–µ—А–≥–µ–є –Ь–∞—А–Є–љ –Њ—В–ї–Є—З–Є–ї—Б—П –њ–Њ–і –Р—Г—Б—В–µ—А–ї–Є—Ж–µ–Љ, –±—Г–і—Г—З–Є —В–∞–Љ —В—П–ґ–µ–ї–Њ —А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є —И–њ–∞–≥–Њ–є —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О ¬Ђ–Ч–∞ —Е—А–∞–±—А–Њ—Б—В—М¬ї.

–Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –µ—Й–µ –Њ—Б—В—А–µ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б–µ–±—П ¬Ђ–≥–Њ–љ–Є–Љ—Л–Љ —Б—Г–і—М–±–Њ–є¬ї –Є —А–≤–∞–ї—Б—П –і—Г—И–Њ–є –Њ–Ї—Г–љ—Г—В—М—Б—П –≤ ¬Ђ–Љ–∞—А—Б–Њ–≤—Л–µ —Г—В–µ—Е–Є¬ї. ¬Ђ–Э–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–µ –і–ї—П —Е—А–∞–±—А–µ—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤–Є–і–∞–ї —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П¬ї, - —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –µ–Љ—Г –≤ –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–∞—Е –§.–§. –Т–Є–≥–µ–ї—М.

–Ф–≤–∞ —Б –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ–µ —Б–Є–і–µ–љ–Є–µ –≤ –Э–µ–є—И–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–µ. –Ш –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—В—М—Б—П, —З—В–Њ –Є –љ–∞—И –≥—А–∞—Д, –љ–µ —А–∞–Ј –њ–Њ–і—Г–Љ—Л–≤–∞–ї –≤–Њ—Б–ї–µ–і –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г, –Ї–љ–Є–ґ–љ–Њ–Љ—Г вАУ –≥—А–∞—Д—Г –Ь–Њ–љ—В–µ-–Ъ—А–Є—Б—В–Њ, –±–µ–ґ–∞—В—М –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –Є–Ј –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Ї–ї–µ–њ–∞. –Э–Њ —В—Г—В, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤–Љ–µ—И–∞–ї—Б—П —А–Њ–Ї. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –љ–µ—А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ–ї—П –У—Г—Б—В–∞–≤–∞ IV –Р–і–Њ–ї—М—Д–∞ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –Є –®–≤–µ—Ж–Є–µ–є —А–µ–Ј–Ї–Њ —Г—Е—Г–і—И–Є–ї–Є—Б—М, –Є –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 1808 –≥–Њ–і–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –≥–≤–∞—А–і–Є–Є –±—Л–ї–Њ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М—Б—П ¬Ђ–Ї –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—О –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і –њ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О¬ї. –Ґ–∞–Ї–Њ–≤–Њ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ —Г–ґ–µ –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ. –Ч–∞–њ–∞—Е–ї–Њ –њ–Њ—А–Њ—Е–Њ–Љ —Г–ґ–µ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤–±–ї–Є–Ј–Є ¬Ђ—Д–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —Е–ї–∞–і–љ—Л—Е —Б–Ї–∞–ї¬ї. –Ґ—Г—В —Г–ґ –љ–Є —З—В–Њ –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤–Ј–∞–њ–µ—А—В–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Е—А–∞–±—А–µ—Ж–∞ –Є –≤–Є—В—П–Ј—П. –У—А–∞—Д –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –і–Њ–±–Є–ї—Б—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Є—З–Є—Б–ї–Є–ї–Є –Ї —И—В–∞–±—Г –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і—К—О—В–∞–љ—В–∞ –Ї–љ—П–Ј—П –Ь.–Я. –Ф–Њ–ї–≥–Њ—А—Г–Ї–Њ–≤–∞, –і–∞–≤–љ–µ–≥–Њ, –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ, –µ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Ж–∞. –Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –і–Њ–ї–≥–Њ—А—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –≤—Е–Њ–і–Є–ї –≤ —В—Г –њ–Њ—А—Г –Є –Ш–≤–∞–љ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –Ы–Є–њ—А–∞–љ–і–Є, –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–Є—П—В–µ–ї—М –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З–∞ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А –Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –µ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –≥—А–∞—Д –§–µ–і–Њ—А –±—Л–ї –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–∞—Е —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞. –Ф–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є—Б–µ–Љ–Є–ї–µ—В–љ–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –і—П–і—П –§–µ–і–Њ—А, –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ —Б–ї—Г—И–∞–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ ¬Ђ–Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є –Є–Ј–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л–µ¬ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л, –љ–Њ –Є –і–Њ–≤–µ—А—П–ї —Б–∞–Љ—Л–µ —А–Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ –і–µ–ї–∞.

–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —В–∞–Ї–Є—Е –і–µ–ї, –Ї–љ—П–Ј—М, –Є–і—Г—Й–Є–є –≤ –њ–µ—И–µ–Љ —Б—В—А–Њ—О –Љ–µ–ґ–і—Г –§.–Ш. –Ґ–Њ–ї—Б—В—Л–Љ –Є –Ш.–Я. –Ы–Є–њ—А–∞–љ–і–Є, –±—Л–ї —Г–±–Є—В –њ—А—П–Љ—Л–Љ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–љ–Є–µ–Љ —П–і—А–∞. –Ы–Є–њ—А–∞–љ–і–Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї —Н—В–Њ—В —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–ї—Г—З–∞–є: ¬Ђ–Т–µ—З–µ—А–Њ–ЉвА¶ –Љ—Л –љ–∞—И–ї–Є –Ї–љ—П–Ј—П –љ–∞ —В–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–Љ —Б—В–Њ–ї–µ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–±–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є, –≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є –Љ–µ–і–Є–Ї–Њ–≤, –±–∞–ї—М–Ј–∞–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –µ–≥–Њ. –Ч–і–µ—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —П –Љ–Њ–≥ –Њ–±–Љ—Л—В—М—Б—П –Њ—В –Ї—А–Њ–≤–Є (–Ї–љ—П–Ј—П вАУ –Э.–°.), –љ–Њ –≥—А–∞—Д –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –љ–µ –±—Г–і–µ—В —Б–Љ—Л–≤–∞—В—М –µ–µ, –њ–Њ–Ї–∞ —Б–∞–Љ–∞ –љ–µ –Є—Б—З–µ–Ј–љ–µ—ВвА¶¬ї.

–С–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–є–љ—Г—О –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –Ї–љ—П–Ј–µ, –Ї–∞–Ї –Є –Љ—Г–љ–і–Є—А –µ–≥–Њ, –Њ–±–∞–≥—А–µ–љ–љ—Л–є –Ї—А–Њ–≤—М—О, –§–µ–і–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З —Е—А–∞–љ–Є–ї –≤—Б—О —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М.

–°–∞–Љ –Њ–љ –љ–µ –µ–і–Є–љ–Њ–ґ–і—Л –Њ—В–ї–Є—З–Є–ї—Б—П –≤ —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–є –±–∞—В–∞–ї–Є–Є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–Є–Љ–љ–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–µ–і—Л–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–Њ–ї–Є–≤ –Ъ–≤–∞—А–Ї–µ–љ, –≤–Њ–і—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —А–µ–і–Ї–Њ –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞—О—В—Б—П –ї—М–і–Њ–Љ. –Ґ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–µ, –Љ–∞–ї–Њ —З–µ–Љ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –Њ—В —В–Є–њ–Є—З–љ–Њ–є –∞–≤–∞–љ—В—О—А—Л. –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ–Љ: —Б—В–Њ–Є—В —Б–Љ–µ–љ–Є—В—М—Б—П –≤–µ—В—А—Г –љ–∞ —О–ґ–љ—Л–є –Є –ї–µ–і—П–љ–Њ–є –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤ –Є—Б—З–µ–Ј–∞–µ—В –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е, —Б–њ–∞—Б—В–Є—Б—М –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–µ—В —Г–ґ–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–∞ —Б—Г—Е–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞ —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ —Б–Љ–µ–ї—М—З–∞–Ї–∞–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–Є –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Є —В–∞–Ї: ¬Ђ22 –У–µ–љ–≤–∞—А—П 1809 –≥–Њ–і–∞ —Е–Њ–і–Є–ї (–Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є вАУ –Э.–°.) —Б –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Љ–µ—А–Ј—И–Є—Е –≤–Њ–і –Ъ–≤–∞—А–Ї–µ–љ —Б—А–µ–і–Є —Б—В—Г–ґ–Є –і–Њ 25 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ–љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –ї—М–і–∞ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–ї–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–Љ —Б–Љ–µ—А—В–Є¬ї.

–Я–Њ–і–≤–Є–≥ –§–µ–і–Њ—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ –±—Л–ї –Є –≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—В–Њ–Љ–љ–Њ–є ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є–Є –ї–µ–є–±-–≥–≤–∞—А–і–Є–Є –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞¬ї. –У–ї–∞–≤–∞ —Е—А–µ—Б—В–Њ–Љ–∞—В–Є–Є —В–∞–Ї –Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ –≥—А–∞—Д –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–Њ–ї–Є–≤ –Ъ–≤–∞—А–Ї–µ–љ¬ї. –Э–Њ –Љ–∞–ї–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Њ–љ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї —Н—В–Њ—В ¬Ђ–љ–∞–Є–Ј–∞—В—А—Г–і–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–є—И–Є–є¬ї –њ–Њ—Е–Њ–і –≤ –Љ–∞—А—В–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —З–∞—Б—В—П–Љ–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Ь.–С. –С–∞—А–Ї–ї–∞—П –і–µ –Ґ–Њ–ї–ї–Є. –Ґ—А–Њ–µ —Б—Г—В–Њ–Ї –њ–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–Љ —Б–љ–µ–≥–∞–Љ –Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ —В–Њ—А–Њ—Б–∞–Љ –±–µ–Ј –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞—В—М –Њ–≥–љ—П –і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–Є–љ—Л, —В–∞—Й–∞ –љ–∞ —Б–µ–±–µ –Њ—А—Г–і–Є—П –Є –Њ–±–Њ–Ј—Л. –Я—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —Б—В–∞ –≤–µ—А—Б—В, –Њ–љ–Є –Ј–∞—И–ї–Є –≤ —В—Л–ї —И–≤–µ–і–∞–Љ –Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –±–µ–Ј —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤–Ј—П–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і –£–Љ–µ–Њ. ¬Ђ–Ґ–∞–Ї–Њ–є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Љ–Њ–≥ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–ї–і–∞—В¬ї, - –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї —Б–≤–Њ–µ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ –±—Г–і—Г—Й–Є–є —Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї. –Ш –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї –Њ —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В—П—Е –њ—Г—В–Є: ¬Ђ–Э–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –≤–µ—Е–Њ–≤–∞—В—М –Ъ–≤–∞—А–Ї–µ–љ–∞, —П —А–∞–Ј–≤–µ—Е–Њ–≤–∞–ї –µ–≥–Њ —В—А—Г–њ–∞–Љ–Є¬ї. –Ч–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Н—В–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –Є ¬Ђ–Ј–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ —В–Њ–≥–і–∞ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ¬ї –≤ –±–Њ—О –≥—А–∞—Д –§–µ–і–Њ—А –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ –±—Л–ї ¬Ђ–Ь–Њ–љ–∞—А—И–µ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ–Є—П¬ї.

–Р –Ї—А–Њ–≤—М —Б–≤–Њ—О –Њ–љ –њ—А–Њ–ї–Є–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ вАУ –≤ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є —Б —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–∞–Љ–Є –њ–Њ–і –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ–Њ. –Т —В–Њ –≥—А–Њ–Ј–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ –±—Л–ї —Г–ґ–µ —Г–≤–Њ–ї–µ–љ –Њ—В —Б–ї—Г–ґ–±—Л (–Ј–∞ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В —Б –≤—Б–µ —В–µ–Љ –ґ–µ –њ—А—Г—Б—Б–∞–Ї–Њ–Љ –Ф—А–Є–Ј–µ–љ–Њ–Љ), –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В–Є–ї—Б—П —Б –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –Є –ґ–Є–ї –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В—М–µ —Б–µ—Б—В—А—Л –≤ –Ъ–∞–ї—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є. –Ю—В—Б—В–∞–≤–љ–Њ–є –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –±—Л–ї —Г–≤–Њ–ї–µ–љ –±–µ–Ј –њ—А–∞–≤–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Љ—Г–љ–і–Є—А–∞, –љ–Њ –Є –≤—К–µ–Ј–і–∞ –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –±—Л–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —Б—Б—Л–ї–Ї–Њ–є.

–Э–Њ —А–∞–Ј–≤–µ –Љ–Њ–≥ –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є?!

–Э–∞–њ–ї–µ–≤–∞–≤ –љ–∞ –≤—Б–µ —Ж–Є—А–Ї—Г–ї—П—А—Л –≤–ї–∞—Б—В–µ–є, –≥—А–∞—Д –§–µ–і–Њ—А –љ–∞—З–∞–ї –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ–і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Е–ї–Њ–њ–Њ—В—Л –Њ –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –≤ —А—П–і—Л –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є—П. –° —З–Є–љ–Њ–Љ –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Њ–љ –≤–љ–Њ–≤—М –љ–∞—З–∞–ї –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1812 –≥–Њ–і–∞. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –µ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–Є—П –Є –љ–Є—З—В–Њ, –Є –љ–Є–Ї—В–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–Љ–µ—И–∞—В—М –µ–Љ—Г ¬Ђ–њ–Њ—Б—В–Њ—П—В—М –Ј–∞ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ¬ї.

–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—П –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–Љ –Ы–∞–і–Њ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞, –≤—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –њ–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–∞ –Ш.–§. –Я–∞—Б–Ї–µ–≤–Є—З–∞ –≤ –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Э.–Э. –†–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Њ–љ –≤ —Е–Њ–і–µ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —А–µ–і—Г—В–∞ –≤ –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤–Ј—П–ї –љ–∞ —Б–µ–±—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ. –Ш –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ —Е–Њ–і–Є–ї –≤ —Ж–µ–њ–Є —А—П–і–Њ–≤—Л—Е –≤ —И—В—Л–Ї–Њ–≤—Л–µ –∞—В–∞–Ї–Є.

–Ґ–∞—В—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є, —Б–Њ —Б–≤—П—В—Л–Љ –°–њ–Є—А–Є–і–Њ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ –≥—А—Г–і–Є –Є –≥–Њ—А—П—Й–Є–Љ–Є –Њ–≥–љ–µ–Љ –Њ—З–∞–Љ–Є (¬Ђ–Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –ї–µ–≤ –љ–∞—А—Г–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О¬ї), –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ–µ—Ж, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –і–ї—П —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј–Њ–≤, –љ–∞–і–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М, —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–µ –Ј—А–µ–ї–Є—Й–µ. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж—Л —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–љ –Њ–і–µ–≤–∞–ї —Б–≤–µ—А—Е—Г —И–Є–љ–µ–ї—М —А—П–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ. –Ґ–∞–Љ –ґ–µ —Г –С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —А–µ–і—Г—В–∞, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ –±–∞—В–∞—А–µ–µ–є –†–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –≥—А–∞—Д –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —В—П–ґ–µ–ї–Њ–µ —А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–Њ–≥—Г –Є –±—Л–ї —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ —Б –њ–Њ–ї—П –±–Њ—П. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Ф–µ–љ–Є—Б–∞ –Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤–∞, ¬Ђ–Ї—А–Њ–≤—М —Б—В—А—Г—П–Љ–Є –њ–Њ—В–µ–Ї–ї–∞ –Є–Ј —А–∞–љ—Л¬ї. –Я–Њ—В–µ—А—О –µ–µ –љ–µ—Г–љ—Л–≤–∞—О—Й–Є–є –Є –і–∞–ґ–µ —Й–µ–≥–Њ–ї—П–≤—И–Є–є —А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –≥–µ—А–Њ–є, –µ–і—Г—З–Є –љ–∞ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–µ, –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї –Љ–∞–і–µ—А–Њ–є.

–Ч–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Е—А–∞–±—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —З–Є–љ —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ –≤–Є–і–љ—Л–µ –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Є, –Ї–∞–Ї –Ь.–Ш. –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤, –Э.–Э. –†–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –Р.–Я. –Х—А–Љ–Њ–ї–Њ–≤ (—З—В–Њ –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —Б –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Ї–Њ–є –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –±—О—А–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–ї–Њ—И–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1813 –≥).

–У—А–∞—Д –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є, –Є–Ј–ї–µ—З–Є–≤—И–Є—Б—М, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –µ—Й–µ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ —А—П–і–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –Є ¬Ђ–Њ—В–ї–Є—З–Є–ї —Б–µ–±—П –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ¬ї. –Ф–Њ–є–і—П –≤–Њ—Б–ї–µ–і –±–µ–≥—Г—Й–µ–Љ—Г ¬Ђ–С—Г–Њ–љ–∞–њ–∞—А—В–µ¬ї –≤ —А–∞—В–љ–Њ–Љ —Б—В—А–Њ—О –і–Њ –С–µ—А–µ–Ј–Є–љ—Л, –Њ–љ –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞–ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –Є –Ј–∞–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л–є –њ–Њ—Е–Њ–і.

–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –µ–≥–Њ ¬Ђ–±–Њ–µ–≤–∞—П –≥—А—Г–і—М¬ї —Г–Ї—А–∞—Б–Є–ї–∞—Б—М –Њ—А–і–µ–љ–∞–Љ–Є –°–≤. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ 4-–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Є –°–≤. –У–µ–Њ—А–≥–Є—П 4-–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є. –Т 1814 –≥–Њ–і—Г, –Ї–∞–Ї –Є –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞, –§–µ–і–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –і–Њ–Љ–Њ–є, –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О. –Я—А–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ –Њ–љ –њ–Њ–і–∞–ї –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –≥–Њ–і—Г –Є, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –µ–µ, –≤ –Њ—А–µ–Њ–ї–µ —Б–ї–∞–≤—Л –Ј–∞–ґ–Є–ї –≤ –ї—О–±–Є–Љ–Њ–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ.

–І–µ–Љ –ґ–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —Н—В–Њ—В –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї? ¬Ђ–У—А–∞—Д—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Є –≥—А–∞—Д–Є–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї¬ї, –њ–Њ –µ–≥–Њ –ґ–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ. –Ф–∞–ґ–µ –Є –≤ —В–Є—Е–Њ–є, –Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ґ–∞—А–Є—Й–∞ –Є —А–∞–Ј–Њ—А–µ–љ–Є—П –Я–µ—А–≤–Њ–њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—М–љ–Њ–є, —В–Њ–ї—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–∞—П ¬Ђ—Б—В—А–∞—Б—В–µ–є –Ї–Є–њ—П—Й–Є—Е —Б—Е–≤–∞—В–Ї–∞¬ї –љ–∞—И–ї–∞, –Ї—Г–і–∞ –Љ–µ—В–∞—В—М –µ–≥–Њ ¬Ђ–Є–Ј –Ї—А–∞—П –≤ –Ї—А–∞–є¬ї.

–Я–Є—А—Л —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –Ј–∞ –њ–Є—А–∞–Љ–Є, –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–µ –і—А—Г–Ј—М—П, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –±—А–∞—В—Б–Ї–Є–є –Ї—А—Г–≥ ¬Ђ–њ—А–Њ–±–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї, –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є –љ–∞–≥—А–∞–і—Л, –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А—Б—В–≤–Њ, –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї—Г –Є –і–∞–ї–µ–µ –њ–Њ –Ї—А—Г–≥—Г. –Т –µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–µ –љ–∞ –°—В–∞—А–Њ–Ї–Њ–љ—О—И–µ–љ–љ–Њ–є, –љ–∞–і–Њ –і—Г–Љ–∞—В—М, –љ–µ —Б–Љ–Њ–ї–Ї–∞–ї–Є –њ—А–Є–њ–µ–≤—Л:

–Я–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –і—А–µ–≤–ї–µ –У–∞–љ–Є–Љ–µ–і—Г,

–Т–Њ–Ј—М–Љ–µ–Љ—Б—П –і—А—Г–ґ–љ–Њ –Ј–∞ –Њ–і–љ–Њ.

–Ш –љ–∞–ї–Є–≤–∞–є —Б–Њ—Б–µ–і —Б–Њ—Б–µ–і—Г:

–°–Њ—Б–µ–і –≤–µ–і—М –ї—О–±–Є—В –њ–Є—В—М –≤–Є–љ–Њ!

–Э–µ —Б–Љ–Њ–ї–Ї–∞–ї–Є, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ –Є —Г–Љ–љ—Л–µ ¬Ђ—А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Л¬ї, –і–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–∞—И –≥—А–∞—Д-—Н–њ–Є–Ї—Г—А–µ–µ—Ж –±—Л–ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї. –Ф–Њ—З—М –µ–≥–Њ, –Я.–§. –Я–µ—А—Д–Є–ї—М–µ–≤–∞ –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –Њ–± –Њ—В—Ж–µ: ¬Ђ–Ю—В–µ—Ж –Љ–Њ–є –±—Л–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г–Љ–∞, –Є–Љ–µ–ї –і–∞—А —Б–ї–Њ–≤–∞, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –±—Г—В—Л–ї–Ї–Є –≤—Л–њ–Є—В–Њ–≥–Њ –≤–Є–љ–∞¬ї.

–Р –µ—Й–µ —В–∞–Ї–Є–µ ¬Ђ—Б–Њ—Б–µ–і–Є-–њ—А–Њ–±–Њ—З–љ–Є–Ї–Є¬ї –ї—О–±–Є–ї–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –≤—А–µ–Љ—П –Ј–∞ –Ї–∞—А—В–∞–Љ–Є. –Ґ—Г—В –§–µ–і–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –љ–µ —Б—В–µ—Б–љ—П–ї—Б—П, –Є–≥—А–∞—П, –њ–Њ–і–њ—А–∞–≤–Є—В—М –Є–љ–Њ–є —А–∞–Ј –Њ—И–Є–±–Ї—Г —Д–Њ—А—В—Г–љ—Л. –Ю ¬Ђ–љ–∞—Е–∞–ї—М–љ–Њ–є —Г–ї–Њ–≤–Ї–µ¬ї –≥—А–∞—Д–∞, –Ї—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –њ–Є—Б–∞–ї: –Њ—В –Ф–µ–љ–Є—Б–∞ –Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤–∞ –і–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –У—А–Є–±–Њ–µ–і–Њ–≤–∞ (¬Ђ–Ї—А–µ–њ–Ї–Њ –љ–∞ —А—Г–Ї—Г –љ–µ—З–Є—Б—В¬ї).

–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ—В—Б—В–∞–≤–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–Љ—Л—И–ї—П–≤—И–Є–є –Њ ¬Ђ–Љ–Є–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤–Њ–і–∞—Е¬ї, ¬Ђ—Б—В–µ–≥–∞–љ–Њ–Љ —Е–∞–ї–∞—В–µ¬ї –Є –њ—А–Њ—З–Є—Е –∞—В—А–Є–±—Г—В–∞—Е —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–є ¬Ђ—А–∞–є—Б–Ї–Њ–є¬ї –ґ–Є–Ј–љ–Є, —В–∞–Ї –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –≥—А–µ—Е–Њ–≤ –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –Ї–љ—П–Ј—О –Т—П–Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г: ¬Ђ–Э–µ –Њ–±–ї–µ–≥—З–∞–є —Б–Њ–≤–µ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–є –Њ—В –≥—А–µ—Е–Њ–≤ –ї—О–±–µ–Ј–љ—Л—Е –Є –≤–µ—Б–µ–ї—Л—Е, –Ї–∞–Ї —В—П–ґ–µ–ї–Њ –±–µ–Ј –љ–Є—Е –ґ–Є—В—М. –Ч–∞–ґ–Є–≤–Њ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–љ–∞—П —Б–≤—П—В–Њ—Б—В—М –µ—Б—В—М –њ—А–µ–і–і–≤–µ—А–Є–µ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П¬ї. –Ґ–∞–Ї —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞–ї –љ–∞—И ¬Ђ—Е–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д¬ї.

–Ш–Ј —В—А–µ—Е –≥—Г–±–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—В—А–∞—Б—В–µ–є - ¬Ђ–Ї–∞—А—В—Л, –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –≤–Є–љ–Њ¬ї - –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≥—А–∞—Д–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ ¬Ђ—В—А–Є–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ¬ї, –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –µ–і–≤–∞ –ї–Є –љ–µ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є—Ж–∞ –µ–≥–Њ –Х.–Я. –ѓ–љ—М–Ї–Њ–≤–∞ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–∞, —З—В–Њ –Ї—А–∞—Б–∞–≤–µ—Ж –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є ¬Ђ–±—Л–ї –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Љ–Њ–і–µ, –Є –і–∞–Љ—Л –Ј–∞ –љ–Є–Љ –±–µ–≥–∞–ї–Є¬ї, –≤—В–Њ—А–Є—В –µ–є –Є –і–Њ—З—М –µ–≥–Њ, —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–∞—П—Б—П —Г–ґ–µ –љ–∞–Љ–Є, –Я.–§. –Я–µ—А—Д–Є–ї—М–µ–≤–∞: ¬Ђ–Ь–љ–Њ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –љ–µ —Г—Б—В–Њ—П–ї–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–µ–≥–Њ!¬ї. –°–∞–Љ –≥–µ—А–Њ–є –љ–∞—И –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Њ –≥–Њ–і–∞—Е —И–∞–ї—М–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї ¬Ђ—Г–і–∞–ї—Л—Е, —А–∞–Ј–≥—Г–ї—М–љ—Л—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Є–ї–Њ—Б—М, –±—Г—П–љ–Є–ї–Њ—Б—М –Є –ї—О–±–Є–ї–Њ—Б—М, –њ—А–∞–≤–Њ, –ї—Г—З—И–µ —В–µ–њ–µ—А–µ—И–љ–µ–≥–Њ¬ї (–Ј–∞–±–µ–≥–∞—П –≤–њ–µ—А–µ–і, –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –Є —Б—В—А–∞–і–∞–ї –Њ–љ –љ–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ).

–≠–Ї—Б—В—А–∞–≤–∞–≥–∞–љ—В–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї–∞—Б—М –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —А–∞–Ј –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї —Б–≤–Њ–є –≤—Л–±–Њ—А –љ–µ –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–µ, –∞ –љ–∞ ¬Ђ–Х–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–Њ–є –і–µ–≤–µ¬ї, —В.–µ. —Ж—Л–≥–∞–љ–Ї–µ. ¬Ђ–Х–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–Њ–є¬ї –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Ж—Л–≥–∞–љ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є –≤—Л—Е–Њ–і—Ж–∞–Љ–Є –Є–Ј –Х–≥–Є–њ—В–∞. –Ш —В—Г—В —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ, –љ–µ –Ї–∞–Ї —Г –Њ–±—Л—З–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є. –°–Љ—Г–≥–ї–∞—П –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж–∞ –Ф—Г–љ—П—И–∞ —Б ¬Ђ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–Љ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –љ–Њ—Б–Њ–Љ –Є –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є —З–µ—А–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є¬ї –њ–Њ–Ї–Њ—А–Є–ї–∞ —В–µ–Љ–љ–Њ–≤–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≥–Њ –Є –њ–Њ-—Ж—Л–≥–∞–љ—Б–Ї–Є –Ї—Г–і—А—П–≤–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Љ–∞–≥–љ–∞—В–∞¬ї, –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ —Б—В–∞—А—И–µ –µ–µ –љ–∞ –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В. –Ч–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ —В—А–µ–њ–µ—В–∞—В—М ¬Ђ–ї–µ–≥–Ї–Є–Љ –ї–Є—Б—В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –њ–Є—И–µ—В –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –§–Є–ї–Є–љ. –° —В–Њ–є –њ–Њ—А—Л –≤ —В–Њ–ї—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М —О–љ–∞—П, –љ–Њ –≥–Њ—А–і–∞—П –Є —Б–≤–Њ–µ–љ—А–∞–≤–љ–∞—П, —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–∞.

–Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –§–µ–і–Њ—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞, –і–∞–љ–љ–∞—П –≤ —Б—В–Є—Е–∞—Е –µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–Њ–Љ-–њ–Њ—Н—В–Њ–Љ: ¬Ђ–Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ–µ—Ж –Є —Ж—Л–≥–∞–љвА¶¬ї. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞, –Ї–∞–Ї –Љ—Л —Г–ґ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є, –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї–љ–∞—П –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ–∞—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ ¬Ђ–Ј–µ–Љ–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М, –њ—А–Њ–є–і—П –і–Њ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л¬ї, –≥—А–∞—Д –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Ї–∞–Ї –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М. –°—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Є –µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є—Е.

–Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –Є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ —Б –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–Љ –Ґ–Њ–ї—Б—В—Л–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞. –Ю–љ–Є –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –Њ—Б–µ–љ—М—О 1819 –≥., –∞ —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Є—П—В–µ–ї—П–Љ–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –і–Њ–±—А—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –і–ї–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ: –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –Њ–±–∞, –±—Г–і—Г—З–Є –≤ –≥–Њ—Б—В—П—Е –љ–∞ ¬Ђ—З–µ—А–і–∞–Ї–µ¬ї —Г –і—А–∞–Љ–∞—В—Г—А–≥–∞ –Р.–Р. –®–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Б–Њ—И–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –Ї–∞—А—В–Њ—З–љ—Л–Љ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ. –Я–Њ—Н—В –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї ¬Ђ–њ–µ—А–µ–і–µ—А–≥–Є–≤–∞–µ—В¬ї –Є –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ–і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ–і—Г. –Э–∞ —З—В–Њ –§–µ–і–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: ¬Ђ–Ф–∞ —П —Б–∞–Љ —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—О, –љ–Њ –љ–µ –ї—О–±–ї—О, —З—В–Њ–±—Л –Љ–љ–µ —Н—В–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї–Є¬ї.

–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —А–∞—Б—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –Њ–љ–Є –±–µ–Ј–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–є –Ј–ї–Њ–±—Л –і—А—Г–≥ –љ–∞ –і—А—Г–≥–∞. –°—Б–Њ—А–∞, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –Ј–∞—В—Г—Е–ї–∞ —Б–∞–Љ–∞ —Б–Њ–±–Њ–є. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –∞ —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї –≤—Л—Б–ї–∞–љ –љ–∞ —О–≥ ¬Ђ–≤ –њ–Њ—З–µ—В–љ—Г—О —Б—Б—Л–ї–Ї—Г¬ї –Є –Я—Г—И–Ї–Є–љ.

–Р —Г–ґ–µ –≤ –Ъ–Є—И–Є–љ–µ–≤–µ –њ–Њ—Н—В —Г–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ —Б–њ–ї–µ—В–љ—О, –њ–Њ—П–≤–Є–≤—И—Г—О—Б—П –µ—Й–µ –≤ –±—Л—В–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ, –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –±—Г–і—В–Њ –±—Л –Њ–љ –±—Л–ї –≤—Л—Б–µ—З–µ–љ –≤ —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–є –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є–Є –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –і–µ–ї, —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–µ—В –њ–Њ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –Ї–љ—П–Ј—М –®–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б –њ–Њ–і–∞—З–Є –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ. –Э–∞–љ–µ—Б–µ–љ–љ–∞—П –≥—А–∞—Д–Њ–Љ –Њ–±–Є–і–∞ –±—Л–ї–∞ –≥–Њ—А—М–Ї–Њ–є, –∞ —Б–њ–ї–µ—В–љ—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г —Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є. –Ю–љ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М, –Є –µ—Б–ї–Є –±—Л –љ–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –і—А—Г–Ј–µ–є, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–≥ –±—Л –њ–Њ–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М —Б —Б–Њ–±–Њ–є.

–Э–∞ –Ј–ї–Њ–±–љ—Г—О –Ї–ї–µ–≤–µ—В—Г –Њ–љ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї —А–µ–Ј–Ї–Њ–є —Н–њ–Є–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–є:

–Т –ґ–Є–Ј–љ–Є –Љ—А–∞—З–љ–Њ–є –Є –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–љ–Њ–є

–С—Л–ї –Њ–љ –і–Њ–ї–≥–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ—С–љ,

–Ф–Њ–ї–≥–Њ –≤—Б–µ –Ї–Њ–љ—Ж—Л –≤—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є

–Ю—Б–Ї–≤–µ—А–љ—П–ї —А–∞–Ј–≤—А–∞—В–Њ–Љ –Њ–љ.

–Э–Њ, –Є—Б–њ—А–∞–≤—П—Б—М –њ–Њ–љ–µ–Љ–љ–Њ–≥—Г,

–Ю–љ –Ј–∞–≥–ї–∞–і–Є–ї —Б–≤–Њ–є –њ–Њ–Ј–Њ—А,

–Ш —В–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ вАУ —Б–ї–∞–≤–∞ –±–Њ–≥—Г

–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –Ї–∞—А—В—С–ґ–љ—Л–є –≤–Њ—А.

–°—В–Є—Е —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ –љ–µ –±—Л–ї, –љ–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–і–∞–љ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ—Г.

–≠—В–Є–Љ –Њ–±–Є–ґ–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ—Н—В, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–ї—Б—П –Є –≤ 1821 –≥–Њ–і—Г –≤ ¬Ђ–°—Л–љ–µ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞¬ї –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–µ –Ї –І–∞–∞–і–∞–µ–≤—Г, –≥–і–µ –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є:

–І—В–Њ –љ—Г–ґ–і—Л –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–µ –≤ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б—Г–і–µ

–У–ї—Г–њ—Ж–∞ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ –њ—А–µ–ґ–љ–Є –ї–µ—В–∞

–†–∞–Ј–≤—А–∞—В–Њ–Љ –Є–Ј—Г–Љ–Є–ї —З–µ—В—Л—А–µ —З–∞—Б—В–Є —Б–≤–µ—В–∞,

–Э–Њ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є–≤ —Б–µ–±—П, –Ј–∞–≥–ї–∞–і–Є–ї —Б–≤–Њ–є –њ–Њ–Ј–Њ—А:

–Ю—В–≤—Л–Ї–љ—Г–ї –Њ—В –≤–Є–љ–∞ –Є —Б—В–∞–ї –Ї–∞—А—В—С–ґ–љ—Л–є –≤–Њ—АвА¶

–Э–Њ –≤ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–µ –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–Є—Е –Ј–≤—Г—З–∞–ї –љ–µ —В–∞–Ї: ¬Ђ–≥–ї—Г–њ—Ж–∞ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞¬ї - —Н—В–Њ –Ј–∞–Љ–µ–љ–∞, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ–∞—П –њ–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Ж–µ–љ–Ј—Г—А—Л –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Э.–Ш. –У—А–µ—З–µ–Љ. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –њ–Є—Б–∞–ї —В–Њ–Љ—Г: ¬Ђ–Ч–∞—З–µ–Љ –≥–ї—Г–њ–µ—Ж? –°—В–Є—Е–Є –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Г –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –≥–ї—Г–њ–µ—Ж, –љ–Њ –ї–Є—И–љ—П—П –±—А–∞–љ—М –љ–µ –±–µ–і–∞¬ї.

–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –љ–µ–≤–Ј–Є—А–∞—П –љ–∞ –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї–µ–љ–љ—Г—О —З–µ—Б—В—М, –Я—Г—И–Ї–Є–љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞ —Г–Љ–∞ –§–µ–і–Њ—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ (–і–∞ –Є –Ї–∞–Ї –Є—Е –±—Л–ї–Њ –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М?).

–Т—П–Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –Ј–∞—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –Ј–∞ –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–∞, –Я—Г—И–Ї–Є–љ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї: ¬ЂвА¶–љ–Њ –Љ–Њ–µ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ .. —А–µ–Ј–Ї–Њ–є –Њ–±–Є–і–Њ–є –Њ—В–њ–ї–∞—В–Є—В—М –Ј–∞ —В–∞–є–љ—Л–µ –Њ–±–Є–і—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —П —А–∞—Б—Б—В–∞–ї—Б—П –њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–Љ –Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б –ґ–∞—А–Њ–Љ –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї –≤—Б—П–Ї–Є–є —А–∞–Ј, –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї—Б—П —В–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞–є. –Х–Љ—Г –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–±–∞–≤–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Є–Ј –Љ–µ–љ—П –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –Є —Б–Љ–µ—И–Є—В—М –љ–∞ –Љ–Њ–є —Б—З–µ—В –њ–Є—Б—М–Љ–∞–Љ–Є —З–µ—А–і–∞–Ї –Ї–љ. –®–∞—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –ѓ —Г–Ј–љ–∞–ї –Њ–± –љ–µ–Љ, –±—Г–і—Г—З–Є —Г–ґ–µ —Б–Њ—Б–ї–∞–љ, –Є, –њ–Њ—З–Є—В–∞—П –Љ—Й–µ–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї–µ–є вАУ –≤ –±–µ—Б—Б–Є–ї–Є–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –±–µ—И–µ–љ—Б—В–≤–∞ –Ј–∞–Ї–Є–і–∞–ї –Є–Ј–і–∞–ї–Є –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –ґ—Г—А–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –≥—А—П–Ј—М—ОвА¶¬ї.

–Т —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –њ–Њ—Н—В –њ–Є—И–µ—В —Б—В–∞—А—И–µ–Љ—Г –і—А—Г–≥—Г: ¬Ђ–Ґ—Л —Г–њ—А–µ–Ї–∞–µ—И—М –Љ–µ–љ—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є–Ј –Ъ–Є—И–Є–љ–µ–≤–∞ –њ–Њ–і —Н–≥–Є–і–Њ—О —Б—Б—Л–ї–Ї–Є –њ–µ—З–∞—В–∞—О —А—Г–≥–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –ґ–Є–≤—Г—Й–µ–≥–Њ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Э–Њ —В–Њ–≥–і–∞ —П –љ–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–ї—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є. –Э–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–µ –±—Л–ї–Њ –µ—Е–∞—В—М –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –≥–і–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є –Љ–Њ–≥—Г —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—З–Є—Б—В–Є—В—М—Б—П. –°—В–Њ–ї—М —П–≤–љ–Њ–µ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –≥—А. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –µ—Б—В—М –Љ–∞–ї–Њ–і—Г—И–Є–µ, —Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –љ–∞ –Љ–µ–љ—П —З—В–Њ-—В–Њ —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ–µвА¶¬ї.

–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –≥—А–∞—Д –§–µ–і–Њ—А —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –±–µ–Ј–Њ—В–≤–µ—В–љ–Њ–є ¬Ђ–ґ—Г—А–љ–∞–ї—М–љ—Г—О –≥—А—П–Ј—М¬ї –њ–Њ—Н—В–∞ –Є –≤–Њ—В –µ–≥–Њ —Н—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ ¬Ђ—Г–ґ–∞—Б–љ–Њ–µ¬ї:

¬Ђ–°–∞—В–Є—А—Л –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —П–Ј–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –ґ–∞–ї–Њ

–° –њ–∞—Б–Ї–≤–Є–ї—М–љ–Њ–є –Ї–ї–µ–≤–µ—В–Њ–є –љ–µ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–Є–Љ–∞–ї–Њ.

–Т –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–µ –њ–Њ–і–ї—Л—Е —З—Г–≤—Б—В–≤ —В—Л, –І—Г—И–Ї–Є–љ, —В–Њ –Ј–∞–±—Л–ї,

–Я—А–µ–Ј—А–µ–љ–љ—Л–Љ —З—В—Г —В–µ–±—П, –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ—Л–Љ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Є–ї.

–Я—А–Є–Љ–µ—А–Њ–Љ —В—Л —А–∞–Ј–Є, –∞ –љ–µ —Б—В–Є—Е–Њ–Љ –њ–Њ—А–Њ–Ї–Є,

–Ш –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є, –Љ–Є–ї—Л–є –і—А—Г–≥, —З—В–Њ —Г —В–µ–±—П –µ—Б—В—М —Й–µ–Ї–Є¬ї

–Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є-–Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ–µ—Ж, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –і—А–∞–ї—Б—П –Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ, –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞, –љ–µ —А–∞–Ј –і—А–∞–ї–Є –≤ –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ, –Њ–њ—П—В—М –±—М–µ—В –≤ —Б–∞–Љ–Њ–µ –±–Њ–ї—М–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞. –° –љ–Є–Љ, –Љ–Њ–ї, –љ–∞–і–Њ–±–љ–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є—В—М, –Ї–∞–Ї —Б –љ–∞—И–Ї–Њ–і–Є–≤—И–Є–Љ –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–Њ–є, –≤—Л—Б–µ—З—М, –Њ—В–≤–µ—Б–Є—В—М –Њ–њ–ї–µ—Г—Е—Г, –љ–∞–і—А–∞—В—М —Г—И–Є –Є —В.–і. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Є —А–∞—Б—В—Г—Й–Є–є –љ–µ –њ–Њ –і–љ—П–Љ, –∞ –њ–Њ —З–∞—Б–∞–Љ –њ–Њ—Н—В, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ї —Б–≤–Њ–µ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Г–ґ–µ –љ–µ –Њ—Б–Њ–±–Њ –≤–Є–і–µ–ї –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є–µ –≤ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–љ–Њ–є —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ –Є –µ–≥–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–Љ–Є –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є.

–Т–Њ–Њ–±—Й–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Б—Б–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М –§–µ–і–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З —Б –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З–µ–Љ, –∞–±—Б—Г—А–і–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Г—О –≥–Њ–≥–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–≤–µ—Б—В—М –Њ –і–≤—Г—Е –Љ–Є—А–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–∞—Е –Ш–≤–∞–љ–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–µ –Є –Ш–≤–∞–љ–µ –Э–Є–Ї–Є—Д–Њ—А–Њ–≤–Є—З–µ. –Я–Њ–≤–Њ–і –Ї —Б—Б–Њ—А–µ –Є —В–∞–Љ, –Є —В–∞–Љ –±—Л–ї, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ—Г—Б—В—П—И–љ—Л–є.

–Т –љ–∞—И–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —Б –њ–µ—А–µ–і–µ—А–љ—Г—В–Њ–є –Ї–∞—А—В—Л. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Є–≥—А–Њ–Ї–Є –≤ —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ї–љ—П–Ј—П –°.–У. –Т–Њ–ї–Ї–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–∞) ¬Ђ—И—Г–ї–µ—А–љ–Є—З–∞—В—М –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Б—З–Є—В–∞–µ–Љ–Њ –Ј–∞ –њ–Њ—А–Њ–Ї, —Е–Њ—В—П –≤ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Е —З–µ—Б—В–Є –±—Л–ї–Є –Љ—Л –Њ—З–µ–љ—М —Й–µ–Ї–Њ—В–ї–Є–≤—Л¬ї. –Ф–ї—П –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞, –њ—Л–ї–Ї–Њ–≥–Њ –Є —З–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —О–љ–Њ—И–Є, –≤ 1819 –≥–Њ–і—Г —В–∞–Ї–Є–µ ¬Ђ–Є–≥—А–µ—Ж–Ї–Є–µ —И—В—Г–Ї–Є¬ї –±—Л–ї–Є –≤–љ–Њ–≤–µ (—Н—В–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Њ–љ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —И—Г–ї–µ—А–Њ–≤-–њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї–Њ–≤, –Ї—Г–і–∞ –њ–Њ—Е–ї–µ—Й–µ –≥—А–∞—Д–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –Є –і–∞–ґ–µ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–µ—В –Њ—В –љ–Є—Е). –Э–Њ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –њ–Њ—Н—В—Г –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї–Є, –Є –Њ–љ —Б–і–µ—А–ґ–∞–ї —Б–µ–±—П. –Т—Б–µ –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М —В–Њ–≥–і–∞ –Љ–Є—А–љ–Њ.

–Э–Њ –≤–Њ—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б—Б–Њ—А–∞ —А–∞—Б—В—П–љ—Г–ї–∞—Б—М –љ–∞ —Ж–µ–ї—Л—Е —И–µ—Б—В—М (!) –ї–µ—В, –±—Л–ї–∞ –і–Њ–ї—П –≤–Є–љ—Л, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –Њ–±–Њ–Є—Е –њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–є.

–Я–Њ–ї–Њ–ґ–Є–Љ, –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–∞ –Ј–∞–і–µ–ї–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ –њ–∞—А—В–љ–µ—А–∞. –Ь—Л –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ (–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М) –Ї–∞–Ї–Є–Љ —В–Њ–љ–Њ–Љ –Є —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ—М—О –≥–Њ—А—П—З–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ.

–Ъ—В–Њ –і–ї—П –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –±—Л–ї —В–Њ–≥–і–∞ –Я—Г—И–Ї–Є–љ вАУ —О–љ–µ—Ж, –±—Л–≤—И–Є–є —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –≤–і–≤–Њ–µ –Љ–ї–∞–і—И–µ –µ–≥–Њ. –Э—Г, –µ—Й–µ –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї –љ–µ–±–µ–Ј—Л–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞ –Є –Њ—Б—В—А–Њ—Г–Љ—Ж–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ы—М–≤–Њ–≤–Є—З–∞ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞, –њ—А–Є—П—В–µ–ї—М –Т—П–Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і—А—Г–≥–Є—Е –Њ–±—Й–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е. –Э–Њ —Б–∞–Љ-—В–Њ –Њ–љ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Є–Ј —Б–µ–±—П –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї. –Э—Г, –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—Й–Є–є –њ–Њ—Н—ВвА¶ –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –≥—А–∞—Д, –Ї–∞–Ї –љ–∞–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –Є —Б–∞–Љ ¬Ђ–Ї—А–∞–њ–∞–ї¬ї —Б—В–Є—Е–Є. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –њ–µ—А–≤–∞—П –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–∞—П –њ–Њ—Н–Љ–∞ ¬Ђ–†—Г—Б–ї–∞–љ –Є –Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞¬ї, —Б–і–µ–ї–∞–≤—И–∞—П –Є–Љ—П –∞–≤—В–Њ—А–∞ –њ–Њ-–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ, –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤ –њ–µ—З–∞—В–Є –ї–Є—И—М –≤ 1820 –≥–Њ–і—Г. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –≥—А–∞—Д —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –і–∞–ї –≤–Њ–ї–Є —Н–Љ–Њ—Ж–Є—П–Љ: –Њ—В–≤–µ—В–љ–∞—П —Д—А–∞–Ј–∞ –µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–∞, –љ–Њ –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ.

–Т–Є–љ–∞ –≥—А–∞—Д–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ (—Г–ґ–µ –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л) –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ–є, –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–є –Є–Љ, —Б–њ–ї–µ—В–љ–µ–є. –Ш —Н—В–Њ —Г–ґ–µ –±—Л–ї –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–є –њ–Њ–і–ї—Л–є —Е–Њ–і, ¬Ђ—В–∞–є–љ–∞—П –Њ–±–Є–і–∞¬ї. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є —В—Г—В –њ—А–Є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–Є –Њ—В—Л—Б–Ї–∞—В—М –і–ї—П –≥—А–∞—Д–∞ —Б–Љ—П–≥—З–∞—О—Й–Є–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ вАУ –Њ–љ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –ї–µ—В–∞ –Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Њ—Б–µ–љ–Є –ї–Є—И–Є–ї—Б—П —В—А–µ—Е –і–Њ—З–µ—А–µ–є. –Э–Њ –Я—Г—И–Ї–Є–љ-—В–Њ —В—Г—В –њ—А–Є —З–µ–Љ?

–†–∞–љ–∞, –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ—Н—В—Г, –Ї—А–Њ–≤–Њ—В–Њ—З–Є–ї–∞ –і–Њ–ї–≥–Њ: –і–∞–ґ–µ –≤ —Б—В–Є—Е–∞—Е, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е –њ—П—В–Є–ї–µ—В–Є–µ —Б–њ—Г—Б—В—П, –Ї–Њ –і–љ—О –Ы–Є—Ж–µ—П, –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ —В–∞–Ї–Є–µ –≥–Њ—А—М–Ї–Є–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є: ¬Ђ–Ф—А—Г–Ј—М—П–Љ –Є–љ—Л–Љ –і—Г—И–Њ–є –њ—А–µ–і–∞–ї—Б—П –љ–µ–ґ–љ–Њ–є//–Э–Њ –≥–Њ—А–µ–Ї –±—Л–ї –љ–µ–±—А–∞—В—Б–Ї–Є–є –Є—Е –њ—А–Є–≤–µ—В¬ї.